NEWS

- グローバル

- その他

- 教育・研究

~訊かれたことには真剣に答えたい~ 原点はこれ!

~学術情報センター便り~

学術情報センターでは、先生方の研究のこと、ゼミのこと、研究者になる前のご自身のことなど、様々なことをお聞きし、アカデミックな中にも、人間味あふれる話題を記事にまとめたいと思っております。

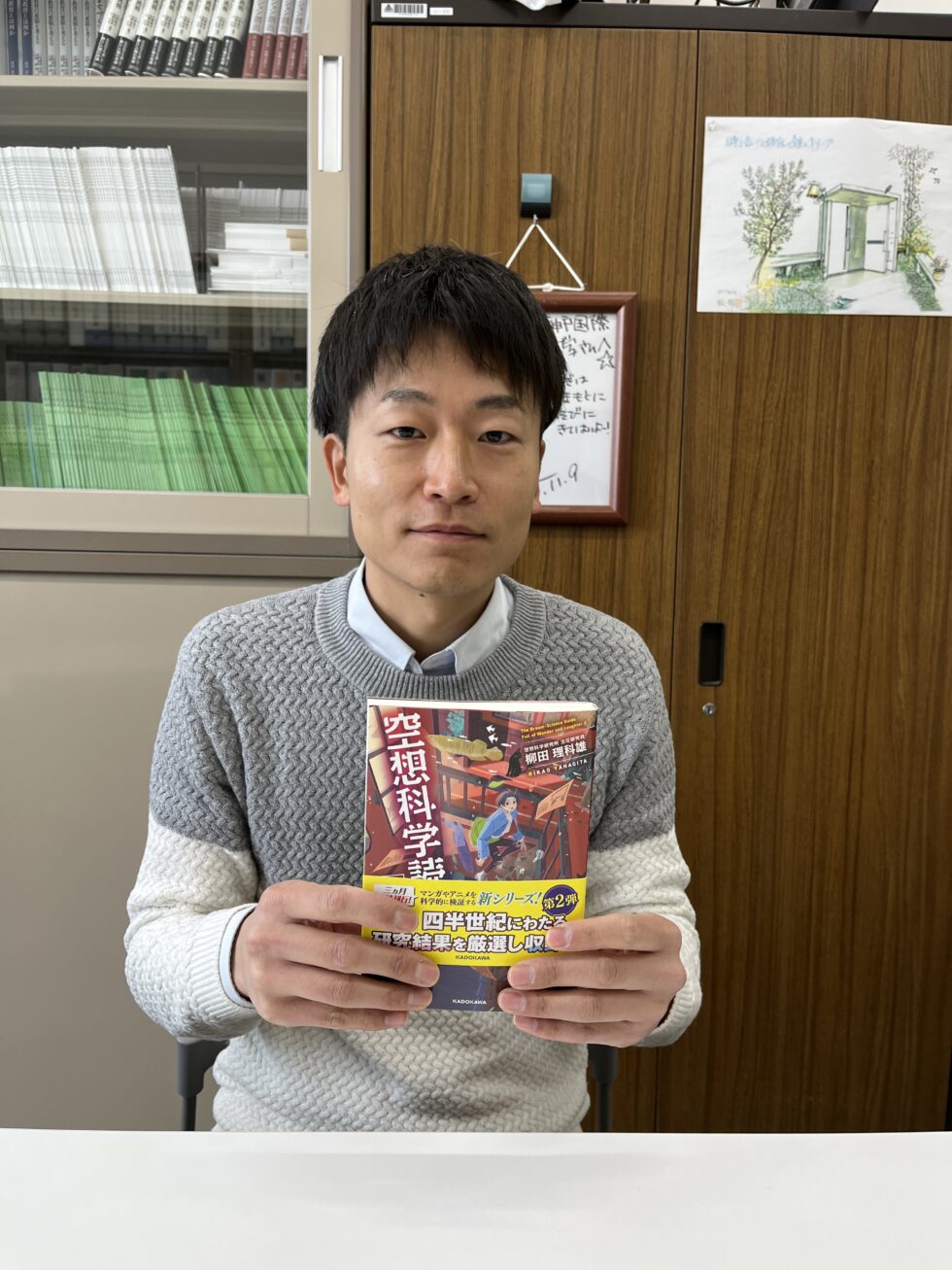

さて、今回はリハビリテーション学部、中西亮介専任講師にお話を伺いました。

中西先生は理学療法士で、病院に勤務されましたが退職し、大学院へ進学。博士号取得後、神戸国際大学に着任されました。

授業担当は、物理治療学演習、運動学演習、臨床運動・生理学演習、理学療法基礎論、理学療法学演習、卒業研究、臨床実習です。

研究のお話は「私でもわかるレベルで」と事前にお願いしております。わかりやすくお伝えしたいと思います。

また、途中で紹介いたしますが、中西先生の推し本は、

『空想科学読本』 です。

今回は、『空想科学読本Ⅱ』著者 柳田 理科雄をご準備しました。

「空想」「科学」「読本」どの言葉を取ってもワクワクしますね。タケコプターが出てきますよ♪

中西先生の教員紹介はこちらからどうぞ!

理学療法士から理学療法士を育てる立場に。。

もともと病院で理学療法士として働いておられたとのことですが、今は理学療法士を育てる立場におられます。何か気持ちに変化があったのですか?

『勤務していた病院のほとんどの患者さんは、脳血管障害に罹患している方でした。その方たちの理学療法を行っていたのですが、土日にボランティアで医師と一緒に小学生・中学生のメディカルチェックをしていました。エコーを使って靭帯の障害程度を確認したり、その結果でアドバイスをしたりしていました。その時、小学生から、「故障したときってどうやったら早く治るの?」と訊かれたのですが僕はうまく答えられませんでした。このことがきっかけとなり、大学院に行くことにしました。神戸大学にいざ合格すると、本気で勉強しないといけないと思い仕事を辞めました。大学では主にげっ歯類を実験動物として解剖し、たくさんのことを学びました。げっ歯類の中でもマウスの遺伝子の約99%がヒトにも対応する遺伝子を持つことがわかっています。』

99%! マウスと人間で対応しない遺伝子が1%しかないなんて。。。ちょっと驚きです。

新型インフルエンザ等では豚が感染すると次は人間に感染するといわれますが、実験用の動物には本当に感謝しないといけないですね。

『そうですね。動物実験等の実施に関する基本指針を守り、一年に一回、動物たちへの感謝と御霊を供養する機会があります。』♰

中西先生、仕事を辞めて学業に専念するのはとても大きな決断でしたね。勉強され博士号を取得。神戸国際大学に来られたのはどういった理由ですか?

『博士を出て就職するには、色々なパターンがあります。ひとつはアカデミックポスト、つまり教育現場と、もうひとつはインダストリアルポストで企業の研究所に就職するパターンです。もちろん大学院で学んだことを臨床の現場に戻って生かすという選択肢も有ります。僕の指導教員と神戸国際大学の先生が知り合いであったので、お声かけをいただき神戸国際大学で勤めることになりました。』

神戸国際大学での教育と研究

中西先生、ようこそ神戸国際大学へ。(笑)

ではリハビリテーション学部で教えることの中で、先生が一番大切にされていることは何ですか?

『私は、理学療法士として患者さんに接するときは、必ず「敬いの気持ち」をもって、「敬語を使うこと」と教えています。自分の身内のように親しみを込めて接するというのが好ましいというように思われます。もちろんそれも大切なことです。ですが僕はそのことにより「タメ口」になったりするのはちょっと違うと思うんです。どんなに認知症が進み、状況がわからなくなっておられる方でも、リハビリの前には敬いの気持ちをもって「よろしくお願いします。」と挨拶をします。学生たちもその気持ちをぜひ持ってほしいと常に思い、教壇にたっています。』

よくわかるような気がします。先生が病院勤務・大学院の学生・大学の教員というそれぞれの立場を経験されたからなのかもしれません。

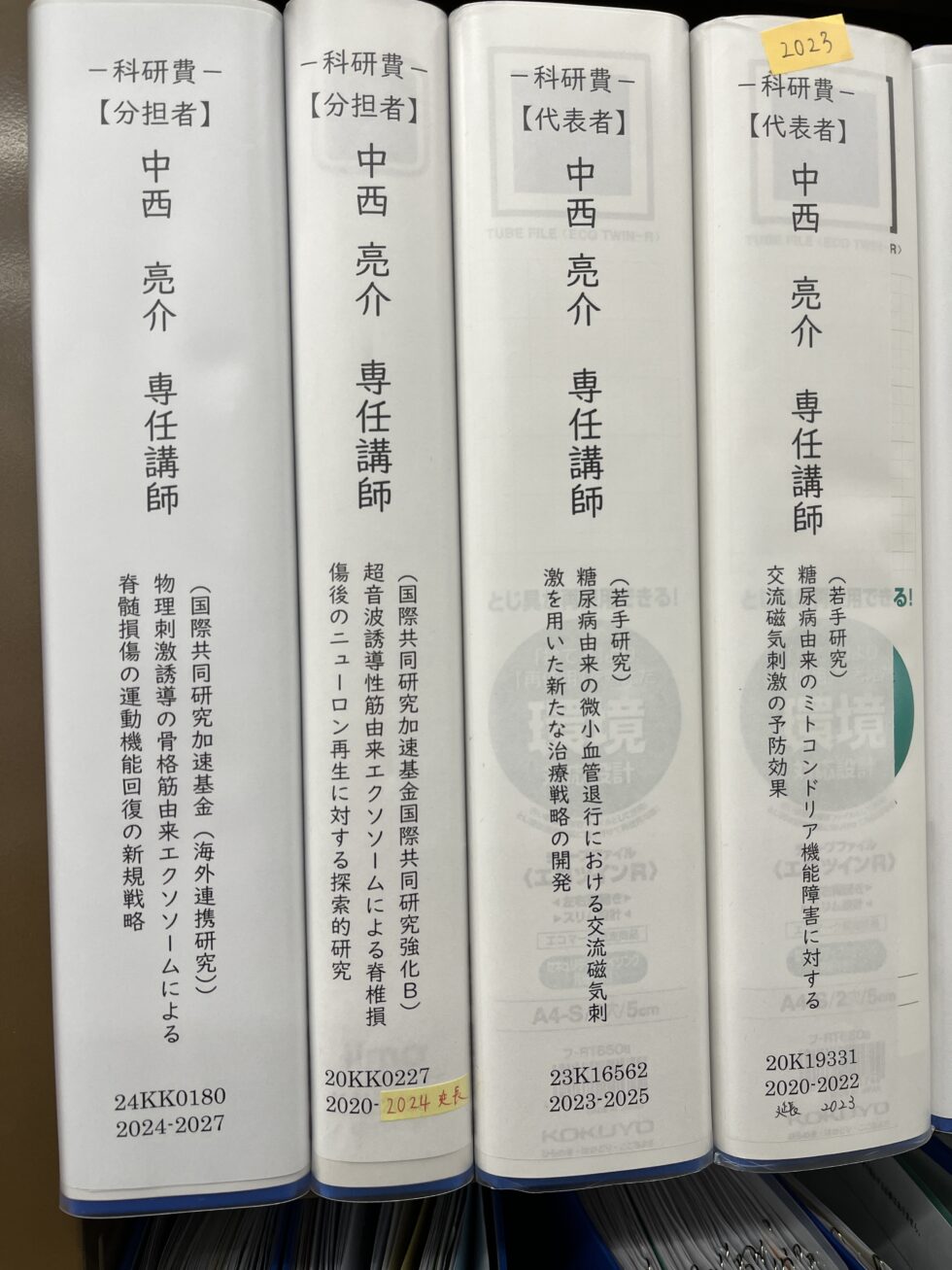

さて、中西先生は、科研費採択課題を持っておられとても意欲的に研究をしておられますが、研究と教育のバランスはどうとっておられますか?

『35歳くらいまでは「研究」のウェイトが大きかったと思います。今は学生の教育のこと、学部の運営のことを考えないといけない年齢かなと感じています。もちろん、「教育」は楽しいですよ。神戸国際大学の学生はとてもいい学生が多いですし、ついさっきまで高校生だった学生を4年間かけて育てていくのは本当に楽しいです。といいながらも「研究」はやはり好きです。』

教育も研究もエネルギッシュに取り組んでいらっしゃいますものね。

ですが、一日は24時間しかありません。睡眠時間を除くと。。。。集中するのにはどうしていらっしゃるのですか?

『三上主義ってご存じですか? 厠上=トイレで考えよう 枕上=寝てから考えよう 馬上=乗り物の中で考えよう

僕は、電車の中でいいアイデアが浮かぶことがあります。研究に行き詰ったときとかは、車に乗らず、電車に乗って車窓からの景色を見ながらぼーっと考えることにしています。』

※三上主義:北宋時代の学者、欧陽脩の言葉

わかります。私は、寝てから考えよう ですね。時々夢か現かのときにいい考えが浮かんで、忘れないうちに書かなきゃ!ということがあります。(笑)

では中西先生、いよいよ先生のメインの研究テーマを「私にも分かるように」教えてください。

研究テーマは!

『大学院では、寝たきりモデルを用いて筋萎縮の予防、または萎縮からの回復過程を探ることに取り組んでいました。この研究の目的は、筋萎縮が進行する過程と、その後の回復において骨格筋の中で何が起きているのかを明らかにすることでした。また、これらの過程において、物理刺激(電気刺激や超音波刺激)や栄養補助(核酸やアスタキサンチン)が回復を促進する可能性があるため、それらの効果も調べています。

電気刺激を用いた研究で分かったことは負荷量を調整することは非常に重要であるということです。筋が萎縮している状態では、過度な負荷が逆効果をもたらす可能性がありました。高すぎる負荷をかけると、筋線維が過度にストレスを受けて微細な損傷が生じ、それが回復を妨げる可能性が示唆されました。

サプリメントを用いた研究では各サプリメントは萎縮を予防する効果が同じである場合でも、予防に至るまでの機序が大きく異なることが明らかになりました。これは、各サプリメントが有する特性によります。例えば、アミノ酸や核酸は筋を作る際のタンパク質合成を直接的に促進します。一方で抗酸化作用を持つサプリメント(アスタキサンチンなど)は、寝たきりによって生じる酸化ストレスを軽減し、筋のタンパク質分解を抑制する効果を有します。筋の大きさはタンパク質の合成と分解のバランスによって決まるため、筋萎縮を防ぐためには「合成を促進する」か「分解を抑制する」かのいずれも有効な戦略となります。』

私の年齢になるとアスタキサンチン、興味ありますね。市販されているのですか?どんな食べ物に多く含まれるのですか?

『はい。サプリメントが市販で売られていますよ。アスタキサンチンは「海のカロテノイド」ともいわれ魚介類に多く含まれる天然色素です。エビ、カニ、鮭などに多く含まれますね。』

エビ!カニ!鮭!食べます。今日食べます!

アスタキサンチン、たくさん食べます!

今は糖尿病が研究テーマになっています ( ..)φ…

『人は食べ過ぎや運動不足が続くと、体に脂肪が過剰に蓄積した状態(肥満)になってしまいます。肥満は糖尿病をはじめとする生活習慣病のリスクを高めます。脂肪は皮下に蓄積されるだけでなく、筋肉の中にも溜まることが知られています。これは、いわゆる高級和牛でいう「サシ」が入っている状態に似ています。

筋肉に脂肪が蓄積すると、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きが低下し(インスリン抵抗性)、血糖値が慢性的に高くなってしまいます。この高血糖状態が長く続くと、血管壁が損傷を受け、動脈硬化や糖尿病合併症の原因になります。 これらを改善するには、「食事で摂取するカロリーよりも、運動で消費するカロリーを多くする」ことが基本です。しかし、実際にはこの生活習慣を継続することは難しく、誰もが簡単に実行できるわけではありません。』

『私たちの体は無数の細胞で構成されており、細胞の中には「ミトコンドリア」と呼ばれる発電所のような細胞小器官があります。ミトコンドリアは、食事から摂取したごはんやパン、脂肪といった「燃料」を分解し、生命活動に必要なエネルギーを生み出します。

しかし、食べ過ぎや運動不足により消費しきれなかった「燃料」は体内に蓄積され、脂肪として体重増加や代謝異常を引き起こします。そこで、運動をせずに余分な燃料を効率よく消費できる方法を解明し、脂肪蓄積を防ぐ新しいアプローチを探ることが重要だと考えました。

この課題を解決するために、私たちは「運動せずにミトコンドリアを活性化できる方法」に着目しました。そこで注目したのが磁場です。磁場は国内では「血行改善」などを目的とした健康機器として広く利用されていますが、海外の研究では磁場がミトコンドリアを活性化することが報告されています。この仕組みを応用すれば、エネルギー消費を促進し、脂肪蓄積を防ぐことができるのではないかと考えました。

磁場は体に触れても何も感じず、不快感や疲労感を伴いません。そこで、この特性を活かして磁場を利用し、筋肉内の脂肪蓄積を予防しようと考えています。

これにより、インスリンの働きを改善し、血糖コントロールを助けるだけでなく、糖尿病の予防・改善にも寄与できる可能性があります。今後は、磁場によるミトコンドリア活性化の具体的なメカニズムを解明し、より効果的な介入方法の確立を目指しています。』

『まずはこれが私の研究のひとつです。』

いわゆる生活習慣病であるⅡ型糖尿病の方にはとてもうれしい研究ですね。

『次に、同じく糖尿病の患者さんは常に高血糖であるため血管壁がボロボロになりますね。これも「磁場」により代謝をよくして高血糖・炎症・代謝毒性を減らし、治療の役に立たないかと今研究中です。』

血管を守ることについても絶賛研究中なのですね。中西先生、両方、ぜひ保険治療で使えるまで研究をお願いします!

Break Time ☕

「私でもわかるように」研究テーマを教えていただきました。なんとか理解できました。(笑)

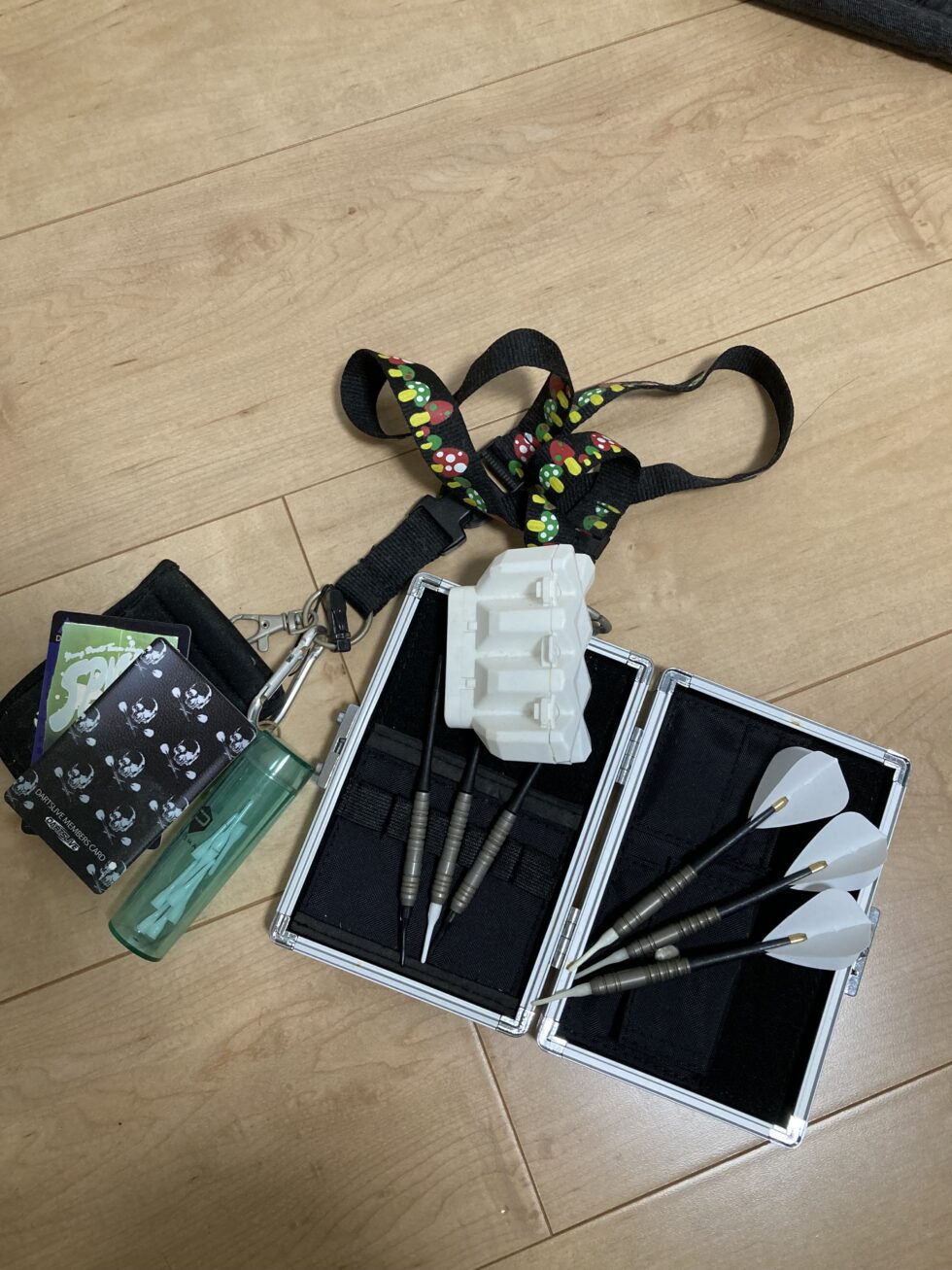

ここでちょっとBreak Timeです。中西先生はスポーツダーツをされるとお聞きしました。私の時代は食事やお酒を飲みながら遊びでダーツをするというのは流行ったのですが、スポーツダーツは先生の年代でも珍しいのではないでしょうか。

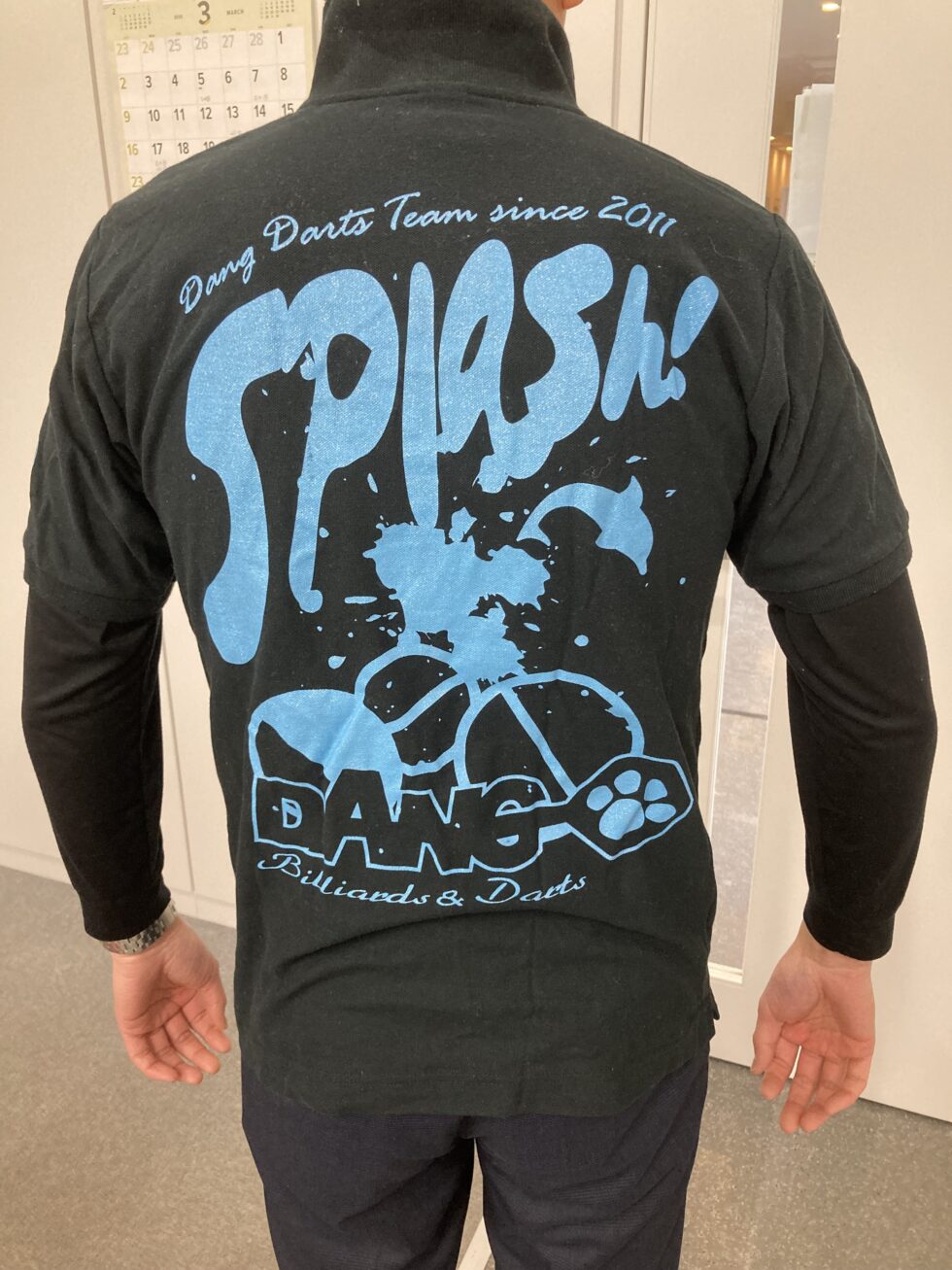

22歳くらいからやっていました。小学校の同級生がプロライセンスを持っていて、ダーツバーをオープンしたんです。そこに誘われてやってみました。これがどうもうまくできない。このできない。というのが面白くてハマりました。真剣にスポーツとしてダーツをしていましたね。私は左利きで、ダーツでは放物線を描くような軌道ではなく、できるだけまっすぐに投げるスタイルを得意としています。レーティングは10程度ですが、私が所属していたダーツチーム「弾」にはプロライセンスを持つメンバーもおり、ダーツバーで行われる交流戦ではかなり強いチームだったと思います。しかし、修士課程の途中から研究が忙しくなり、次第にダーツをする機会が減り、27歳頃にはやめてしまいました。実家にはダーツボードを置いていたため、時々投げることもありましたが、現在はもうダーツをしていません。

ダーツを投げている先生、カッコイイでしょうね。まっすぐに ズバン! (≧▽≦)

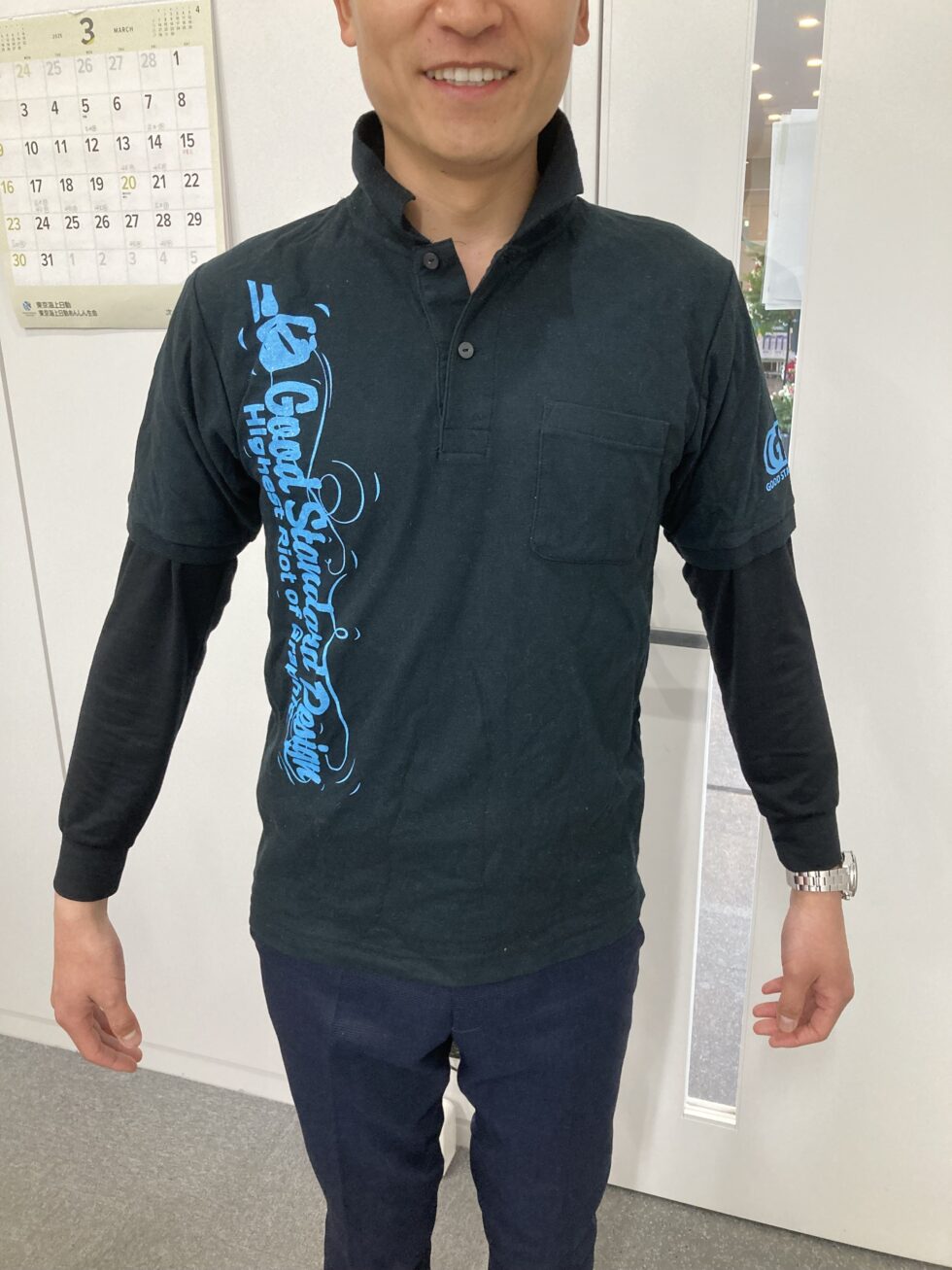

マイダーツセット・ユニフォーム(中西先生着用)もご披露いただきました。文字盤がダーツボードになっている時計は1980年代、バブル時代に持っていた私物で、ずっと引き出しで眠っていたのですが、電池を入れると動きましたのでこれを機会にぜひ中西先生につけていただくこととしました。

ダーツは集中力や忍耐力、持続力がものすごく必要だと思います。激しいスポーツではないですが心身ともにかなり刺激されるスポーツですよね。計算するのに頭も使います。そう思って中西先生を拝見すると、確かにとても均整がとれていらっしゃると思います。子どもの時は何かされていたのですか?

『僕は高校まで野球⚾をやっていました。』

なるほど。高校球児だったんですね。投げるものがボールからダーツになったのですね。やはりとても珍しいパターンですね。しかも中西先生、ダーツにハマったのはうまくできなかったから。。。( ˘•ω•˘ ) なるほど。

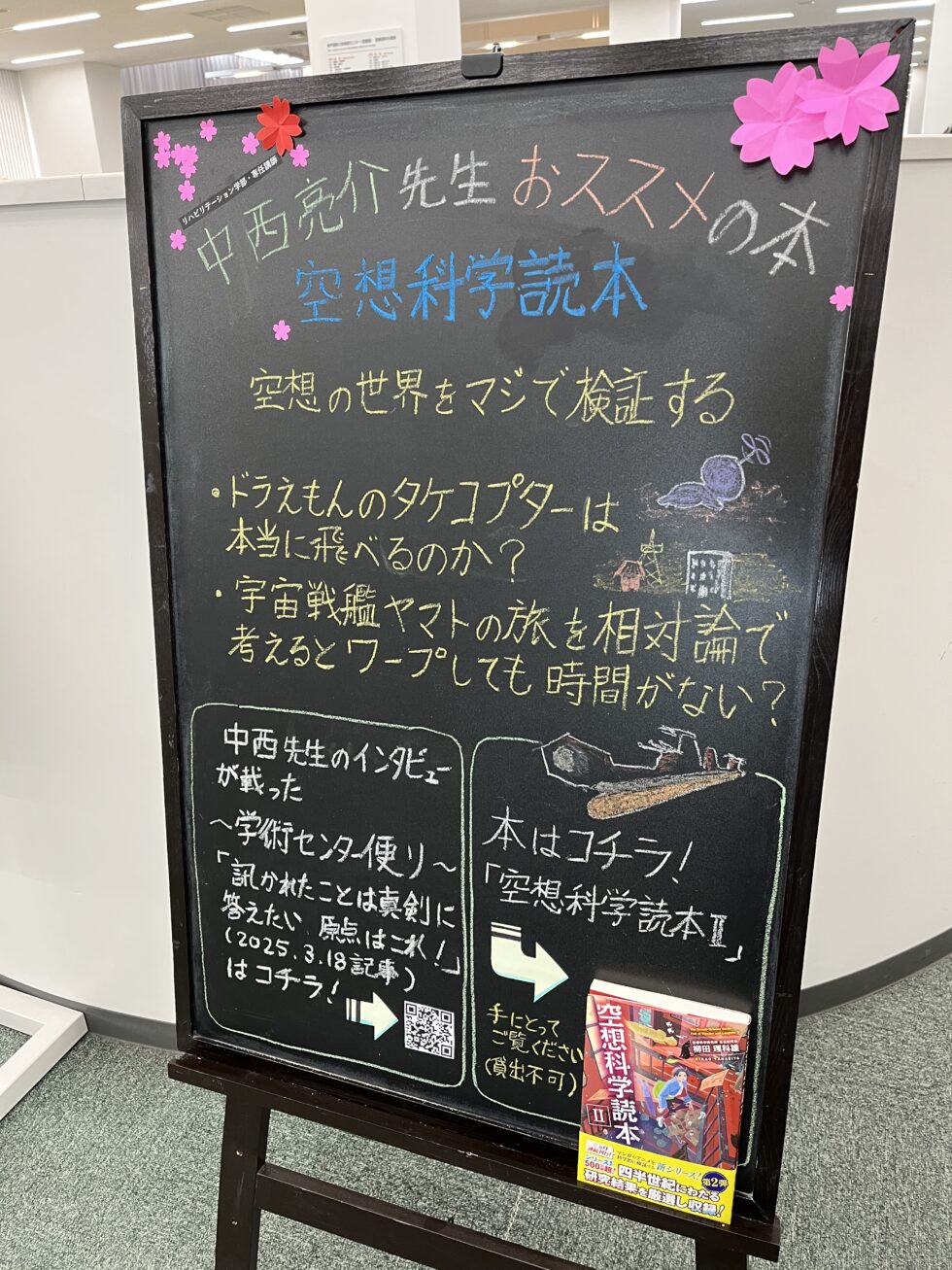

推し本は『空想科学読本』

では、先生、そろそろ恒例の推し本を紹介していただきましょう。

『僕の推し本は、「空想科学読本」です。ドラえもんのタケコプターを、物理理論を使って本気で答えようとする本です。小学校高学年のころ友達の家にあって夢中で読みました。こんなに本気で答えを探し、質問に答えようとする大人はすごいと思いました。』

空想科学読本Ⅱ 著者 柳田 理科雄

~ドラえもんのタケコプターが実際にあったら、空を飛べるのだろうか~

ドラえもんの道具でお馴染みの『タケコプター』。今は亡き大山のぶ代さんの声が聞こえてきそうですね。

空想科学読本の中では、まずはタケコプターの問題点を洗い出しています。ドラえもんの身長や体重をもとに計算したり、飛行機やヘリコプターと比較したり、今注目のドローンの構造とも比較しています。

真剣にタケコプターで飛ぶことができるかを検証してるんですね。

著者あとがきより

『種子島の豊かな自然に囲まれ、近くに宇宙開発事業団(現JAXA)のロケット発射場がある環境で育った僕は・・中略・・環境以上に大きな影響を受けたのが「ウルトラマン」や「マジンガーZ」の世界だった。あんな大きな宇宙人やロボットがいたら・・という想像が、僕の心を刺激して、理科好きにしたことは間違いない。だからこそ、「自分を育んでくれた、かつてのアニメや特撮番組」に感謝を捧げるつもりで、僕は「空想科学読本」を書いた。』

先生の大学院に行くきっかけになったエピソードにかぶりますね。

『現在、私の住んでいる地区では「マイ学」というプログラムがあり、土日は学校から指定される宿題がありません。生徒たちは自由帳を使って自由に学習することができます。例えば国語だと、「は、を、へ」を使った文を自分で考えて書く。とか、算数だと、大きな数の仕組みや計算の仕方を絵や文でまとめる。また生活だと、学校で学習したことをさらにパソコンや図鑑などで詳しく調べるというものです。ただこれは例であって、テーマはなんでもいいんです。

先日、私は子どもと一緒に「一光年は何キロか?」を調べました。私は子どもから質問されると、とことん調べることを大切にしています。図鑑を見たり、わかったことをわかりやすく説明したりしています。今でも、「訊かれたことには真剣に答えたい」という思いを大切にしているのかもしれません。』

神戸国際大学図書館で「空想科学読本Ⅱ」ぜひ手に取ってください。

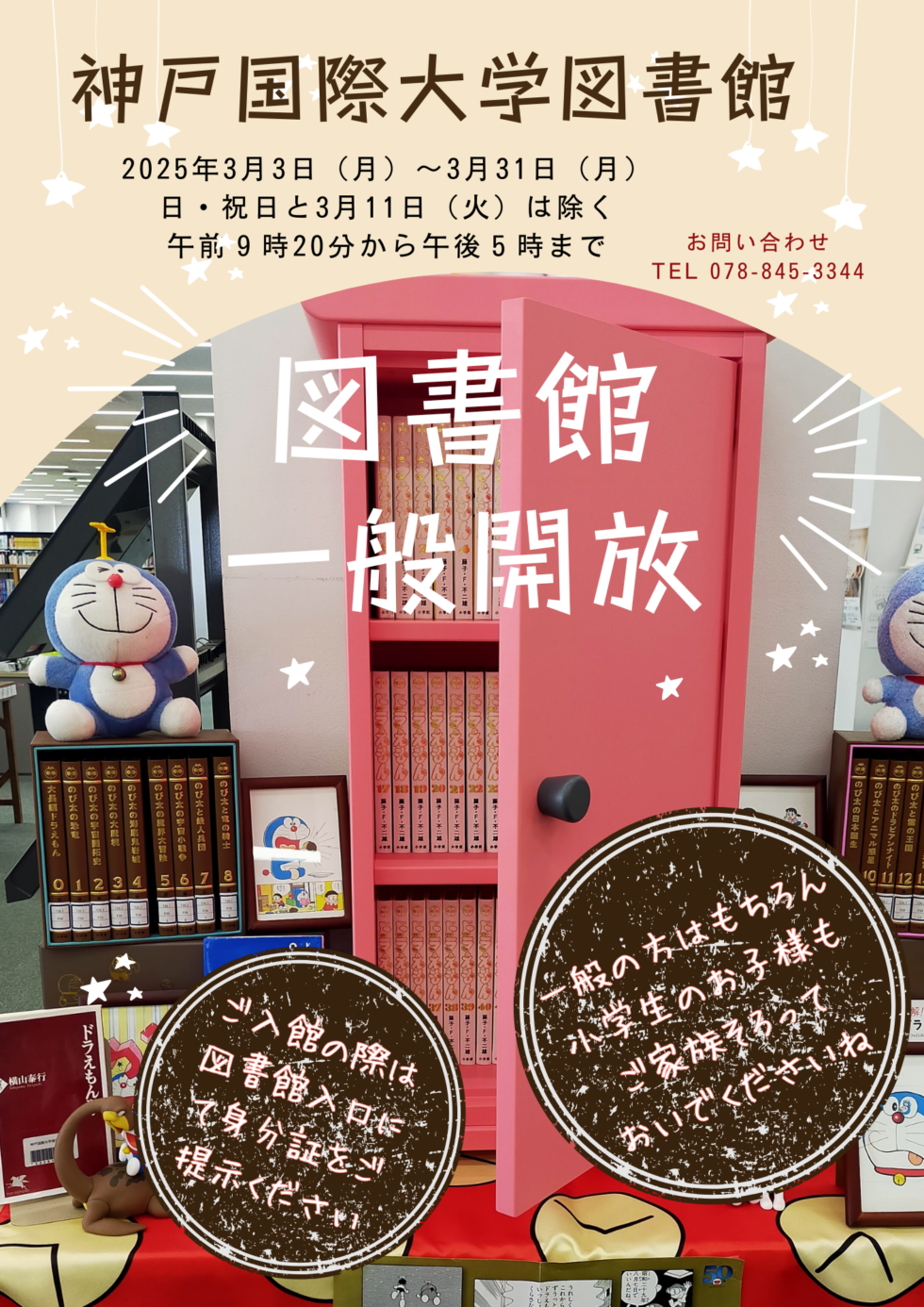

今は研究書以外のものは、ほとんど読まないんです。とおっしゃっていた中西先生。子どものときに読んで、ものすごく印象に残っているというこの本を紹介してくださいました。宇宙戦艦ヤマトの旅ではアインシュタインの相対性理論も出てきます。これだけ聞くと難しくて。。。となりますが、子どもが読んでも順方向に、なるほど、と入ってくる構成となっています。ぜひ春休みのお子様に読んでほしい本です。神戸国際大学図書館では春休み一般開放を行っています。ぜひご家族でお越しください。中西先生、ありがとうございました。

訊かれたことは真剣に答えたい

研究テーマについては、とてもわかりやすく、できるだけ平易にまとめてくださり、私でもなんとかイメージすることができました。ここはなんとかぜひ、保険内治療となるまで研究をよろしくお願いいたします。

~訊かれたことには真剣に答えたい~ そんな先生のお人柄がとてもよくわかった時間でした。研究に対する思いは強く感じましたが、大きな進路選択については、どうあってもこうするぞという強い思いではなく、ちょうどこうだったのでこうしました。というような自然体なところもあり、中西先生の魅力をまたひとつ垣間見ることができました。

最後に、将来の夢をお伺いしたところ、一度、海外留学に出てみたいとおっしゃっていました。共同研究をしていた方が48歳で海外留学に行かれたそうです。若いうちに行っておけばよかったかな。。。とおっしゃっていましたが、「ちょうどいいタイミングだったので行くことができました。」としれっと自然体でおっしゃっているかもしれないなと想像しました。

本日はどうもありがとうございました。

さて、本学には魅力的な研究者がたくさん在籍しています。まだまだセンター便りは6回目ですが、今までのインタビュー記事もあわせて読んでみてください。

(第1回目 魚住香子教授 リバプール発 英文学者が見たイギリスはこちら)

(第2回目 佐野訓明教授 サイエンス・カフェ オープンはこちら)

(第3回目 岑 昕専任講師 新任・若手・女性研究者☆『学術研究』という旅の始まりはこちら)

(第4回目 鍋嶋正幹准教授 この仕事は天職と感じた ~ 一枚の写真に心奪われて ~はこちら)

(第5回目 瀨古悦世准教授 母語を磨こう! ~あなたの母語は?~はこちら)