NEWS

- グローバル

- その他

- 教育・研究

~ しなやかさはつよさ ~

~学術情報センター便り~

学術情報センターでは、先生方の研究のこと、ゼミのこと、研究者になる前のご自身のことなど、様々なことをお聞きし、アカデミックな中にも、人間味あふれる話題を記事にまとめたいと思っております。

さて今回は、経済学部 角谷由美子(すみたにゆみこ)准教授にお話しを伺いました。角谷先生の専門は、英文学(20世紀イギリス小説、モダニズム文学、パメラ・コールマン・スミス)です。パメラ・コールマン・スミス。どんな方でしょうか。画家・イラストレータ・作家、ニックネームはピクシー。?妖精?ポケモン?

角谷由美子先生の教員紹介は

こちらからどうぞ! ☜クリック

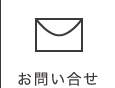

※向かって右 角谷由美子准教授

まずは、立ち姿に感動です。大学HPのショートムービーにもご出演いただいておりますが(エアラインへの憧れを本気にさせて夢を実現させてしまう件 ☜クリック!)、堪能な英語、相手のことを引き出す話術、洗練された立ち居振る舞い。いったいどんな先生なのでしょうか。まずは海外経験からお聞きしました。

今の私をつくった原点はここ!!

『まず18歳のときに、1か月、語学研修でオックスフォード大学のオリエルカレッジに滞在しました。家族から離れて一人で海外生活をした初めての経験でした。そこは芝生の青(green)が本当にきれいなところで、その強烈な印象は私の憧れとなりました。カレッジ内はまるでハリーポッターの「ホグワーツ」の世界でしたよ。』

左上:Oxford 大学「クライストチャーチカレッジ」前 右上:初めてのロンドン

左下:語学研修の修了式 右下:Cambridge大学 「キングスカレッジ」前

キャンパスライフ、タウンライフ、修了証書を受け取る角谷先生、どのお顔もはつらつとされていますね。♪

『次の海外経験は大学院のときです。ケンブリッジ大学に数カ月の短期留学を5~6回。その期間に修士論文、博士論文を書きました。図書館も充実していて、研究をする環境は抜群でしたね。ケンブリッジには30ほどのカレッジがあります。私がいた大学院生ばかりが所属する「クレアホール」というカレッジや、女子学生だけが所属する「ニューナムカレッジ」など、いろいろありました。自分の所属外のカレッジの学食でランチを取ることもでき、学生寮の友達と様々な雰囲気を楽しみました。パブやクラブにも、よく行きましたね。さすがに紳士の国イギリスです。自然な感じで大切にエスコートされ、「大人な遊び」を堪能しました。このイギリスでの生活が、今の私をつくっていると思います。』

何度目のイギリス留学の時のお写真なのでしょうか。イギリスの空気にすっかりなじんでいらっしゃいます。

『働き始めてからは、日本にいる間は学生との学びの時間を大切にし、長期休みには海外の大学で研究に集中する。これが私のスタイルでしたね。』

学術情報センターとしては、特にこの充実の研究環境に感動しますね。

言葉の力

先生は、強い『言葉の力』を持っておられると思いますが、言語の表現として話す・書くどちらがお好きですか?

『今回、事前にこの質問をいただいて、どうなんだろうな、と考えました。

母語である日本語だと、やはりお話するのが好きかな。。英語は散文が好きです。英語は文化が違う言語なので、ある程度の説明が必要かなと思います。なのでこう、いろいろくっつけていくというイメージです。同じ意味を表す単語であっても、日本語と英語で微妙にニュアンスが異なったりするので、嫌味ではないのですが、日本語の中に英語の言葉が混ざったりすることはありますね(笑)。』

私はdisclosureという単語を習った時、日本語訳と英語の意味に1対1対応がなかなかできませんでした。

『そうですね。disclosureは、黒い布がかかっているものがある。その黒い布をぱっ!っと取るイメージですかね。私は、語彙であったり、五・七・五・七・七の短歌だったり、短い言葉が好きなんです。実はね、私、キャッチコピーが好きで、高校生の時は勉強をして、将来はキャッチコピーをつくる仕事をしたいなと思ったこともあるんですよ。』

キャッチコピーですか。例えばどんな?

『”other” は”mother” の “m” をとったら他人です。』

これ、すごくないですか?CMで見た時、めちゃくちゃインパクトがありましたね。この会社、今はハイジやクララにとんでもなくシュールなセリフをしゃべらせています。アルプスの少女ファンの方の中には、やめて!なんてことを!という方もたくさんいらっしゃると思いますけれど、なんていうか。。。ほんとうまいですよね。』

『英語の講義でも、よく「言葉の成り立ち」を使って学生とやりとりをします。例えば「History」はHis storyだった=男の物語だった。それならみんなで「Herstory」を作ろう!と展開したりしています。また、エリザベス女王時代でも「United Kingdom」。Queendomやん!みたいな話もします(笑)。何しろ、言葉はまずは男ありきで出来ているんですよね。「人」を表すman, human, mankind も全部「man」ありき。「女」はmanにちょっと足されただけです。man/woman, actor/actress, prince/princessとかですね。

でも、bride/bridegroom は花嫁「bride」ありき。新郎はbrideにgroomを付けられた添え物です。これだけは、昔から女が主役だったんでしょうね。という感じです。もっともこれからは、ジェンダーレス時代です。これは単語ではなくフレーズですが、有名なオープニングドラムに乗って発せられる「Ladies&Gentleman!」も今は、「Everyone!」。このように、言葉の成り立ちも時代を経て変化していくのでしょうね。』

🐦🐦🐦そこからCM・キャッチコピー今昔談義に花が咲いて🐦🐦🐦

『ほうら春先小紅(神戸に)ミニミニ(見に見に)見に(ミニ)来てね。』角谷先生は当然のことですが、時代が古すぎてご存知ありませんでした(笑)。

車のCMもいろいろ印象的でしたよね。

『☞☞☞バード。お前の時代だ!』『愛のスカイ◎◎◎!』『やっちゃえ。●ッ●●』

あとは、コレ思い出しました。「絶対、キレイになってやる!」(T★C)

「駆け抜ける歓び」(B♪W) 🐦🐦🐦

日本語は書くよりもお話するのが好きだとおっしゃる角谷先生。すっかり聞き手が饒舌になってしまいました。角谷先生の物事を聞きだす力という沼にはまりました。

不確実さ、曖昧さの生み出す魅力

さて、いよいよ先生の研究テーマについて伺います。失礼ながら今回インタビューをするまでパメラ・コールマン・スミスについては、存じ上げませんでした。先生は神戸女学院大学論集 第69巻第2号の中で、パメラとノグチ・ヨネとの関わりをテーマにジャポニズムについて述べておられます。日本とイギリスの両方の文化を経験された先生にとってジャポニズムとは何ですか?

『パメラの両親はアメリカ国籍ですが、ジャマイカ出身だと言われており、本人はロンドン生まれのアメリカ人ということになります。ですが、青春期は父親の仕事の関係でジャマイカとニューヨークを行き来し、アイデンティティは「不確実」でした。容姿から日本人と言われたこともあったようです。ルーツ、階級、ジェンダー、様々なことに関して「曖昧さ」の中に壁を感じ、苦しみながらもこの「曖昧さ」を楽しんでいた人だと思います。ピクシーというニックネームもジェンダーレスな妖精を意味します。』

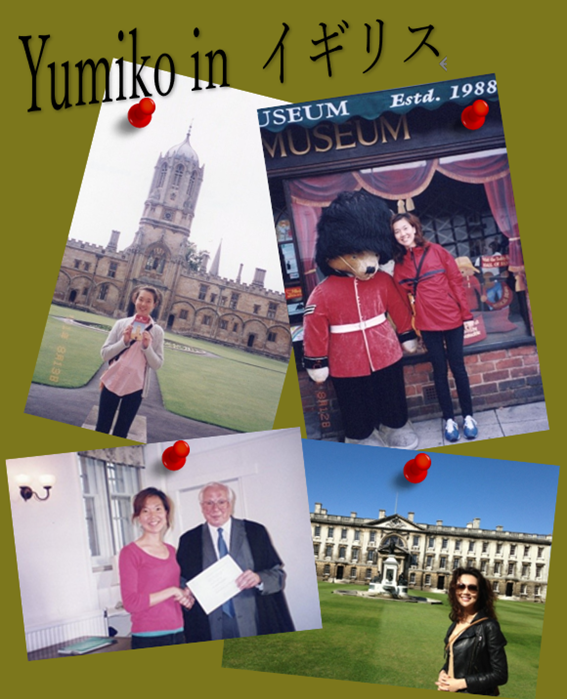

『ジャポニズム。絵画では、クロード・モネの「ラ・ジャポネーズ」を思い浮かべる人が多いと思います。この西洋の日本好みは、北斎はじめとする浮世絵の人気から始まったと言えます。ゴッホの「花魁」も有名ですね。私が考える当時の西洋における「ジャポニズム」は、単に日本への美的の憧れとしてではなく、すっかり近代化、産業化してしまった帝国主義と物質主義に疲れた西洋が出会ったカウンターカルチャー(反動となる文化)、もしくはカウンター・ディスコース(対抗する言説)だったのではないかと。捉えどころのない「別の感性」であり、言葉で表せない「もう一つの感性」だったのではないかと。』

深いですね。浮世絵は今、大河ドラマ「べらぼう」で歌麿がブレーク間際ですが、とても魅力的ですね。

『筆の運び、色彩、紙。そう和紙は本当にすごい技術ですね。日本文化を育んだ和紙。3~4世紀という昔からあったと言われます。この技術があってこその日本文化ですね。紙は好きです。私は、本も本当は紙で読みたい人です。』

🔮 タロットカードの世界にようこそ!

ではいよいよパメラ・コールマン・スミスが描いた傑作、「Smith-Waite Tarot」に話をうつさせていただきます。まずはタロットのお話をお聞かせください。

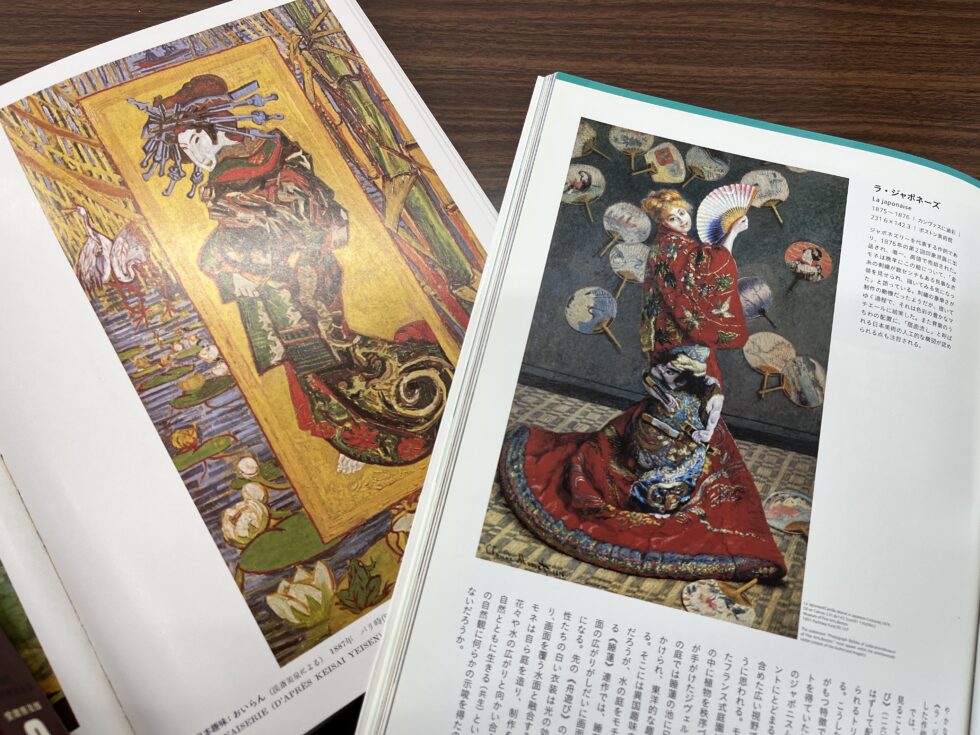

『昔からタロットカードは大好きで、今も部屋で自分のタロット占いを楽しんでいます。今日の自分の答え合わせをしたり、明日の自分を占って、じゃあ明日はどういうふうに、何をしようか考えたり。とても楽しい時間です。

写真は、ゆみこの館です(笑)。☞☞☞

このインタビュー前に私が引いたカードは『力』。タロットカードの絵柄には、あらゆるエッセンスが詰まっています。宗教、歴史、神話、寓話、文学、哲学、心理学、美術、オカルト、スピリチュアル・・・。とても幅が広く、奥が深いもので、たくさんのストーリーが存在します。その中でもSmith-Waite Tarotは今でもベストセラータロットです。』

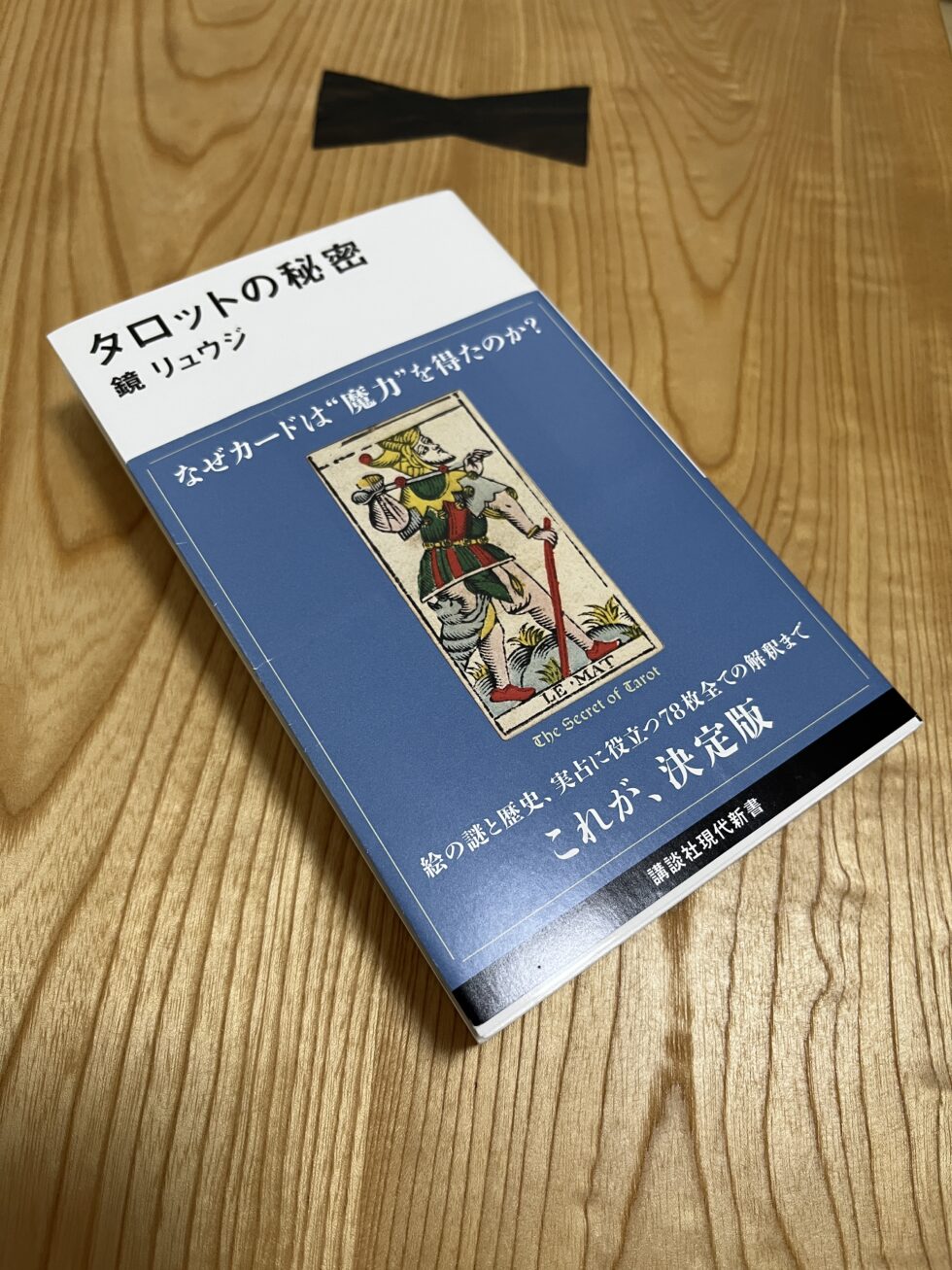

今日のお話を前に角谷先生にご紹介いただき鏡リュウジさんの『タロットの秘密』を読ませていただきました。

私が興味を持ったのは『女教皇』です。私がこのカードを引いたらどう占われますか?

また先生は、どのカードがお好きなのですか?

『2番の「女教皇」は難しいカードです。

いろいろな背景や解釈がありますが、まず一番に、謎が多い。歴史上、女教皇は存在しないのですが、イタリアでは、実は存在したという伝説もあります。直観力や洞察力、じっくりと自分の内面を見つめなおすこと。というカードですかね。』

『私が好きなカードは11番の「力」のカードです。ウェイト=スミス版では8番となります。この経緯にもストーリーがあるのですが、今回は置いておきます。

図柄としては、たおやかな女性が荒々しい獅子を手懐ける姿で描かれています。古い時代のタロットカードでは、女性ではなく男性でした。このカードの解釈は、内面は強く熱く、外面的にはソフトにしなやかに、というカードです。私はこのカードが大好きなんです。』

パメラ・コールマン・スミス

なるほど。なんだかとてもわかる気がします。(笑) このタロットカードのイラスト作家、パメラ・コールマン・スミスを専門に研究しようと思われたきっかけは何なのですか?

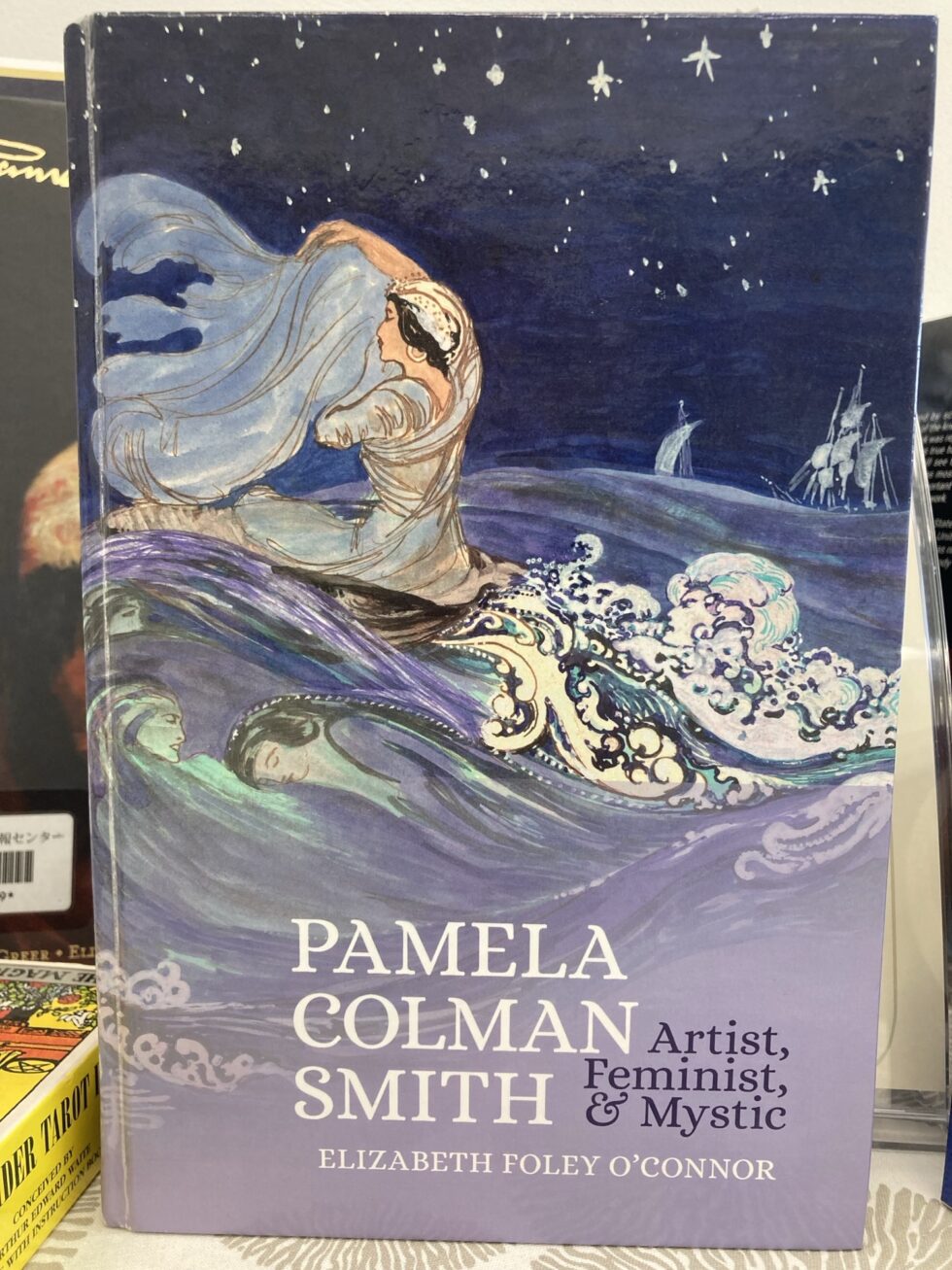

『2021年のことです。コロナ禍、外出もままならない中、文献を読んでいたところ、アメリカのワシントンカレッジのElizabeth Foley O’Connor という英文学研究者が、はじめてパメラ・コールマン・スミスを学術的に研究した専門書を見つけたんです。これだ!と思いました。昔から好きだったタロットカード。これをテーマとして専門的に研究ができる!と自信が持てたこの時のことを、今でもはっきり覚えています。そして本格的に研究を始めたのが2022年です。』

なんとコロナがきっかけだったのですね。

『そうなんです。今回は、パメラ・コールマン・スミスとノグチ・ヨネとの交流を考察しましたが、これからもフェミニスト的視点を交えつつ文化・文学的にパメラ・コールマン・スミスとタロットカードの世界を展開したいと考えています。』

研究テーマがカチッと見える瞬間。その時の先生を見たかった。。。。

さて、ではこのコーナー恒例の、推し本紹介をお願いできますか?

推し本紹介📖

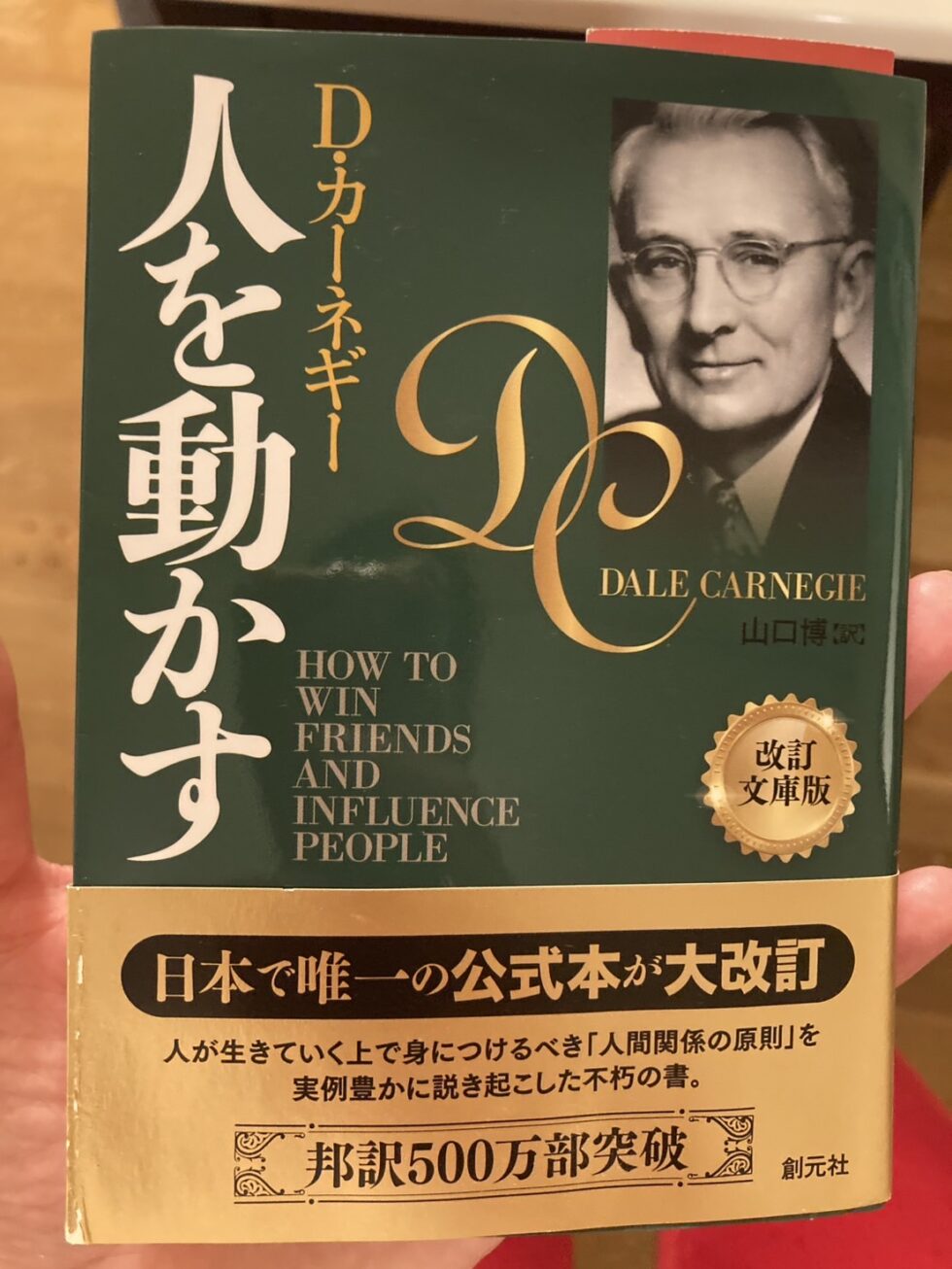

少し、ベタな推し本ですが『D.カーネギー 人を動かす』創元社 です。

選んだ理由は、

1) ロングセラー本ですが、たかだか40年くらいの私みたいな人生でも「その通り!」と思い当たる節が多く、良くも悪くも自分の中で答え合わせが出来たから。

2) 普段、どうしても職業柄、「喋る」機会が多い自分にとって自己内省出来る本。いかに相手に喋ってもらい気をよくしてもらうことの方が、結果、こっちの望んでるものを省エネで得られるか!

3) これはビジネス書?ではあるけど、人間関係全般に言えること。恋愛でも一緒。追いかけず、会えば笑顔で話を聞く。僅かなおねだりや、適度な独占欲を刺激する演出も忘れない、と。

学生諸君、カネと人脈を制し、モテまくれ‼️

今回の推し本コーナー。メッセージ力が半端ないですね(笑)。

あっという間に時間が過ぎました。角谷先生の中から次々と出てくる面白いエピソード。お話を聞いているつもりでいたら、すっかりインタビュアーが自分のことをしゃべっていたりしました。「言葉でお話をする」ということにとても強い力を持っておられる方だと思いました。今後の研究活動がとても楽しみです。角谷先生、長時間ありがとうございました。今回は事前にタロットカードの基礎本として、『鏡リュウジ タロットの秘密』講談社現代新書もご紹介いただきました。本文中のゴッホの「花魁」、モネの「ラ・ジャポネーゼ」は、現代世界美術全集 2.モネ 8.ゴッホ また別冊太陽(モネ 光と色の革命児)で見ることができます。ぜひ神戸国際大学図書館でお手に取ってみてください。

さて、本学には魅力的な研究者がたくさん在籍しています。まだまだセンター便りは7回目ですが、今までのインタビュー記事もあわせて読んでみてください。

(第1回目 魚住香子教授 リバプール発 英文学者が見たイギリスはこちら)

(第2回目 佐野訓明教授 サイエンス・カフェ オープンはこちら)

(第3回目 岑 昕専任講師 新任・若手・女性研究者☆『学術研究』という旅の始まりはこちら)

(第4回目 鍋嶋正幹准教授 この仕事は天職と感じた ~ 一枚の写真に心奪われて ~はこちら)

(第5回目 瀨古悦世准教授 母語を磨こう! ~あなたの母語は?~はこちら)

(第6回目 中西亮介専任講師 訊かれたことには真剣に答えたい~ 原点はこれ!はこちら)