NEWS

- グローバル

- その他

- 教育・研究

~ こちらは経済文化研究所です! ~

私たちは神戸国際大学経済文化研究所 事務局です。よろしくお願いいたします。

と言われても、「経済文化研究所って何をしているところ?」って思いますよね。

『国際的な視野に立って、産業・経済及び文化について研究・調査し、他の研究機関との交流を深め、もって地域社会の発展に寄与することを目的』とし研究活動をしているところです。うーん。なんだか難しそうですね。とりあえず短く、経文研(けいぶんけん)と呼んでください。経文研は、毎年ひとつテーマを決め、代表研究者のもとでチームを組み3年間の研究活動を行っています。ひとつひとつをプロジェクトと呼んでいます。プロジェクトチームは2年目の終りに公開土曜講座で研究発表を、3年目には集大成である叢書を刊行します。2025年11月22日(土)プロジェクト28チームは、『自然に学び、自然と生きる』をテーマに土曜公開講座を開催いたしました。会場のミカエルホールには一般の方と学生、あわせて100名程が集ってくださいました。

プロジェクト28 第37回公開土曜講座『自然に学び、自然と生きる』

外来研究員の田中克先生と湯本貴和先生のご講演を私たちがレポートします。赤ペンがたくさん入ったらどうしましょう。。。まずは読んでみてください。

※外来研究員:本学所属以外のプロジェクトメンバー

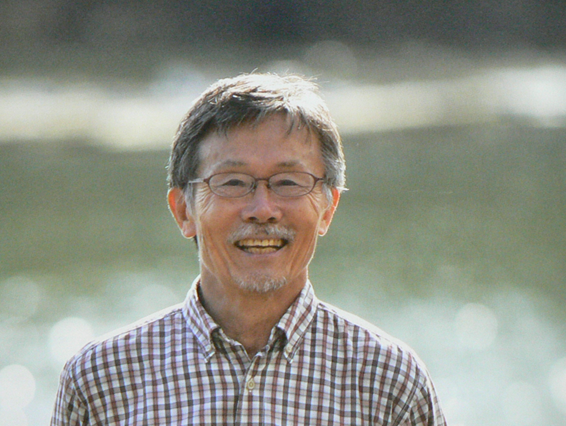

田中 克 先生

まず、田中克(たなかまさる)京都大学名誉教授から、

『いのちのふるさと、海を想い、森に暮らす』

と題し、お話をいただきました。森と海とはつながっていて、その間には人が住んでいます。人の営みが大きく海にも森に影響を与えて、海と森の間の、いのちのふるさとである水の循環を乱している。例えば入り組んだ海と陸地の交じり合っていた境目をコンクリートでまっすぐに真っ二つに分断する。このことによりウナギを始め様々な生き物が海と陸にある田んぼの行き来ができなくなってしまった。とお話が続いていきます。

先行する社会運動 「森は海の恋人」 と協働し「森里海連環学」が始まりました。「森は海の恋人」運動の畠山重篤さんは『おかえりモネ』というNHKの朝ドラの登場人物のモデルにもなった方ですね。ドラマ、私もずっと見ていました。田中先生は、距離だけではなく、「時空を超えて無限につながり広がっていくんだ」とお話を結ばれました。

※「おかえりモネ」:2021年度前期放送のNHK連続テレビ小説

湯本 貴和 先生

次に、湯本貴和(ゆもとたかかず)京都大学名誉教授から、

『自然界における「共生」とは何か?』

と題し、お話をいただきました。まず私は、「共生」という言葉を何もわからずに、なんとも軽く失礼に使っていたんだろう。と猛省しました。あまりにも深い「共生」の意味にため息が出てしまいました。共生の形にはいろいろあり、相利共生(++)・片利共生(+0)・中立(00)寄生(+-)・片害共生(0-)・競争(――)。またこれらは連続していて常に動いている。というのです。湯本先生はマルーラという果実とゾウの話を例に出されました。今はwinwinの相利共生の関係だが、もしゾウの個体数が減ってしまったら。。。

湯本先生のお話を聞いて、生物は細胞の底から個体として生きることに、種として命をつなぐことに恐ろしいほどに懸命であることに、心が震えました。お話が展開するにつれ「共生」という言葉に含まれるあらゆる分野、あらゆる知見に新しい世界が見え、もっと知りたいと思いました。

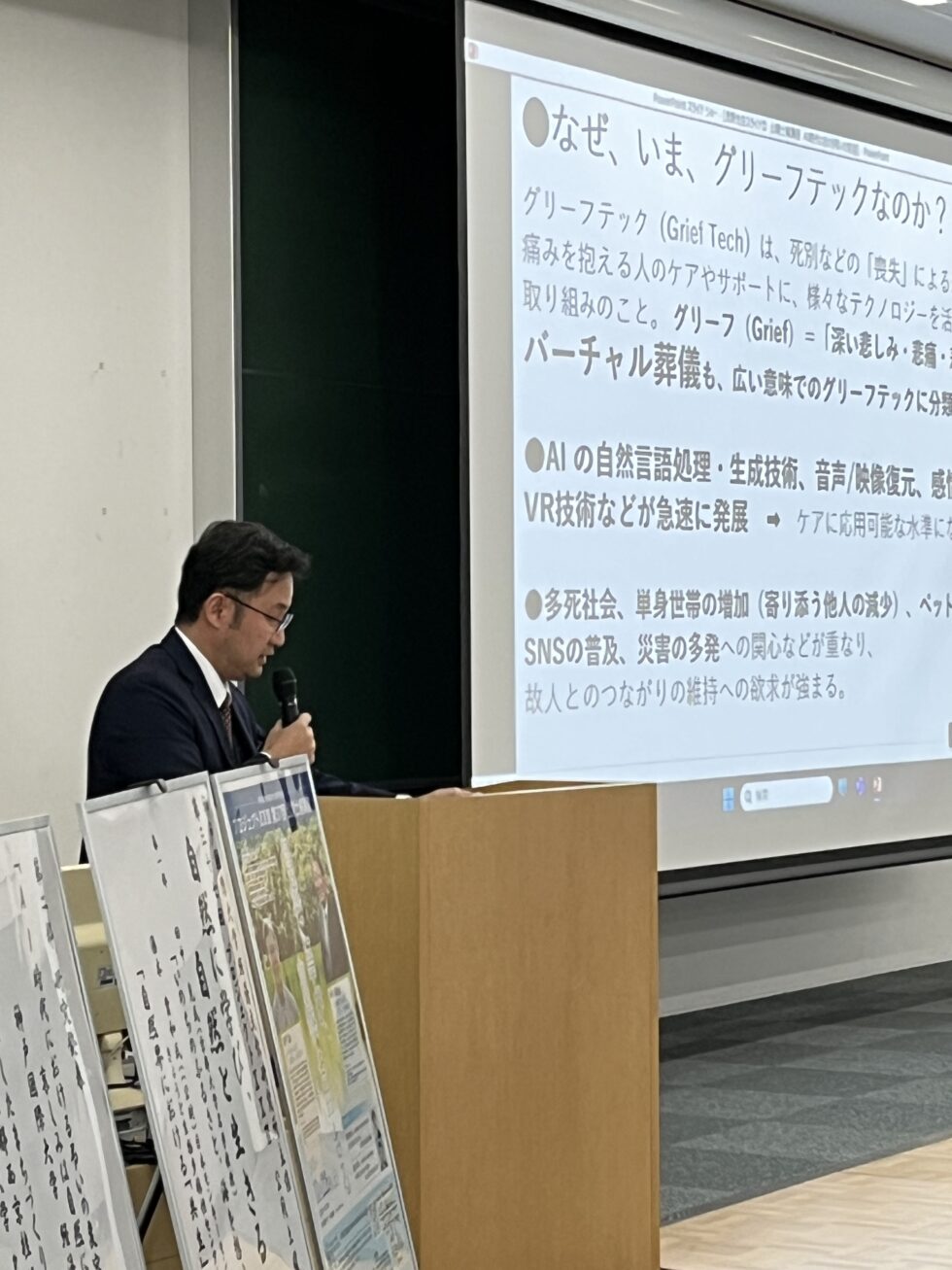

浅野先生・白砂先生 研究発表

後半には、プロジェクト代表である、経文研所長浅野教授が『AI時代における弔いの変容、哀しみは自然に癒されるのか』、またメンバーである白砂名誉教授が『自然と調和したまちづくり-京都西京桂坂の実践』と題した研究発表も行いました。講演後のアンケートでは、イベント自体は長時間にわたるものでしたが、それぞれのご講演をもっと時間をかけて聞いてみたかったというご意見もいただきました。そんな方は、ぜひ!!プロジェクト28の研究成果は来年度、本になります。出来上がりましたらまたお知らせいたしますのでみなさま、ぜひお手に取って読んでみてください。

これからも私たち、経文研の活動をお楽しみにしてください。

以上、事務局のつたないレポートでしたが、私たち経文研がどのような活動を行っているか少しでもお伝えできれば幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

神戸国際大学経済文化研究所でした。