NEWS

- グローバル

- その他

- 教育・研究

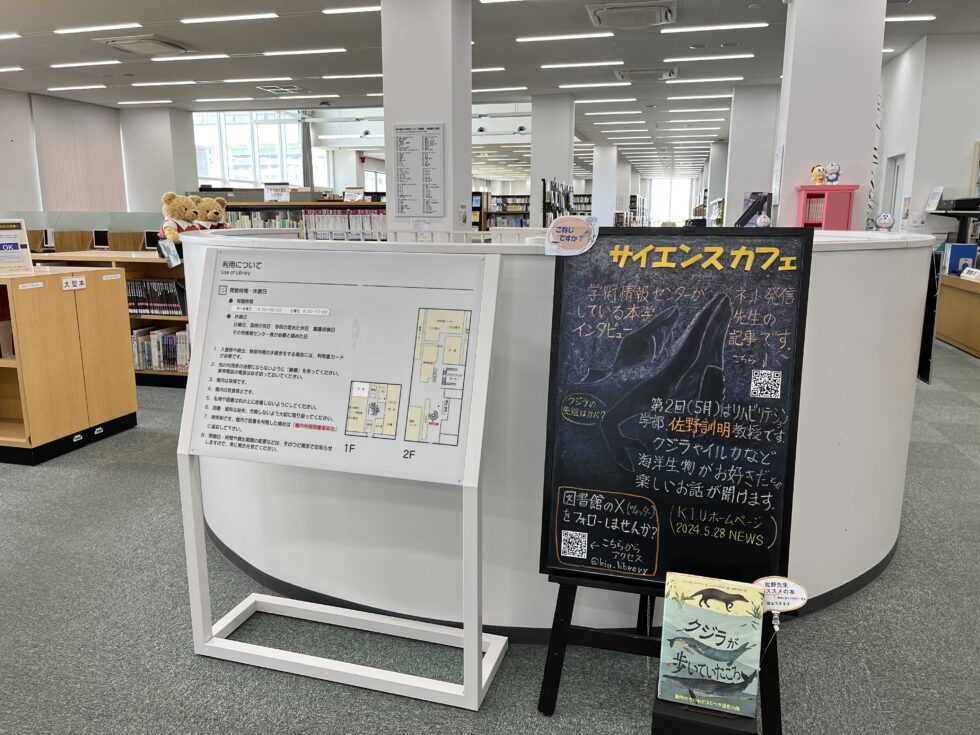

サイエンス・カフェ オープン ☕佐野 訓明 教授

~学術情報センター便り~

学術情報センターでは、先生方の研究のこと、ゼミのこと、研究者になる前のご自身のことなど、様々なことをお聞きし、アカデミックな中にも、人間味あふれる話題を記事にまとめたいと思っております。さて、第2回目はリハビリテーション学部、佐野訓明教授にお話を伺いました。

(第1回目 魚住香子教授 リバプール発 英文学者が見たイギリスはこちら)

佐野先生の専門は、DNAの高次構造を認識する機能ペプチドの開発・医療従事者養成課程におけるLMSの積極的活用法です。・・・ちょっと待ってください。はっきり言って難しいですね。不安です。ということで、佐野先生に専門書以外でご自分が気に入っておられる本を紹介していただくことにしました。その本を手掛かりに、佐野先生とご一緒に、学術情報センター サイエンス・カフェ オープンいたします。

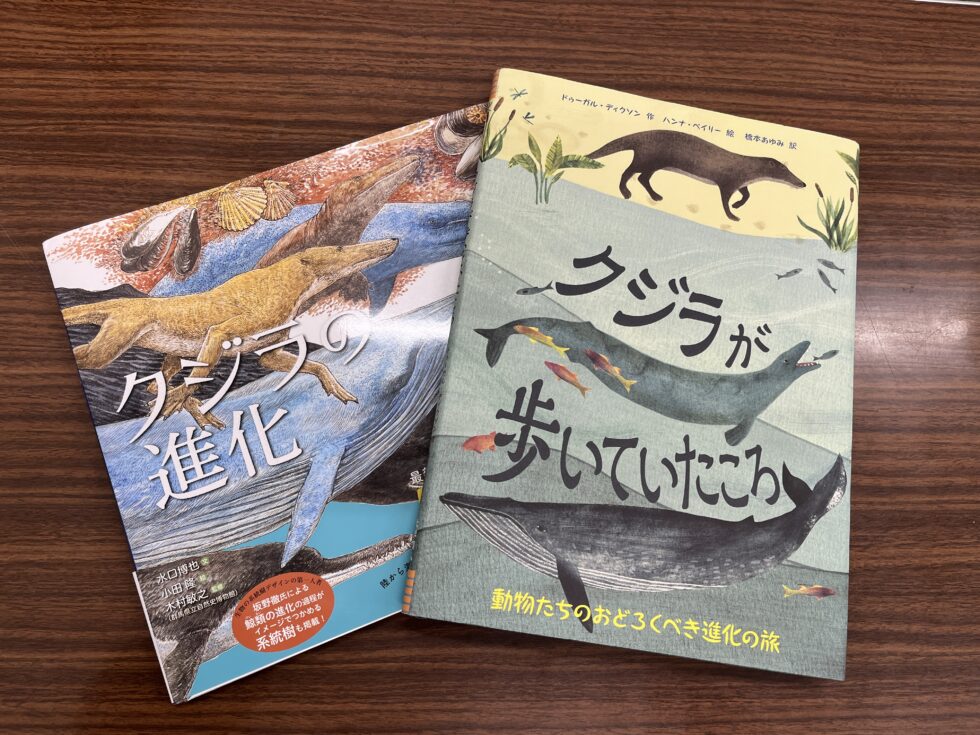

『クジラの進化』

水口 博也 文、小田 隆 絵、

木村 敏也 監修 講談社、2022

ISBN:978-4065284223

『クジラが歩いていたころ』

~動物たちのおどろくべき進化の旅~

ドゥーガル・ディクソン 作、

ハンナ・ベイリー 絵、

橋本 あゆみ 訳 化学同人、2020

ISBN:978-4759821154

佐野先生コメント:どちらもクジラの進化の話がわかりやすく書いてある絵本です。ディクソンの本は動物全般の進化について書いてあり、小さなお子様から大人まで楽しめる内容です。

聞き手 学術情報センター 吉中 +++++

生命科学への興味

佐野先生は薬学部のご出身でいらっしゃるのですね。

『祖父が薬局を営んでおり父も薬学部出身でした。私自身は薬剤師になろうとしたのではないのですが、生命科学をやってみたいという気持ちがありました。時代はバイオブームでしたしね。生命科学を学ぶのには、理学部、農学部、医学部などの学部も考えられますが、結果的に薬学部を選択しました。その理由の一つには、薬学では生命科学だけでなく、物理学、化学、生物学などの幅広い分野の学問を学ぶことができるということに魅力を感じたからです。もちろん、父や祖父が薬学出身であることも少しは影響があったと思います。』

大学時代はどんな学生だったのですか?

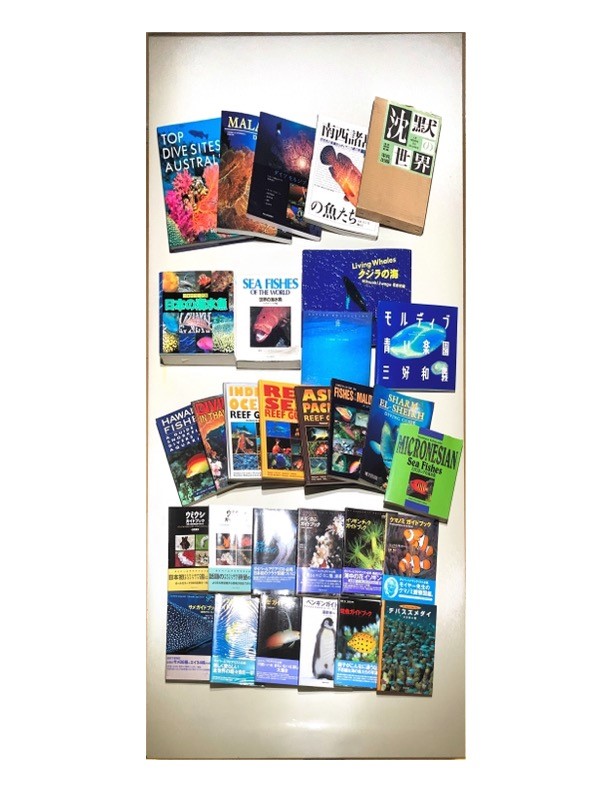

『大学に進学するにあたって私が親から言われたのは、「見聞を広めて教養を身につけなさい。そして、生涯付き合える友人を作りなさい。」ということだったので、薬学部のみならず他学部のサークルにも参加して、さまざまな活動を行いました。テニス、サッカー、スキー、山登りなどのサークル活動やさまざまなバイトも経験しました。特に、大学の体育の課外授業でSCUBAダイビングを習った時の同期のメンバーでダイビングのサークルを立ち上げて、休みごとに海に行っていました。』

なるほど。それで推し本がクジラの話なのですね。

『そうですね、その頃からクジラやイルカはもちろんのこと、さまざまな海洋生物が好きになっていましたね。そのため、水族館も好きでよく行っていました。また、海に行けない時でも、海の生き物がみられるように、海洋生物の図鑑や写真集をたくさん集めていました。

その頃は、水族館や博物館の学芸員になりたいなというようなことも考えていました。』

でも実際は学芸員ではなく、大学で研究者になられたのですね。

大学での研究

『とりあえずは薬学部に在籍しているので、まずはここを卒業しないと親に申し訳ないと考えました。そうこうしているうちに、4年生のときのゼミ配属で微生物薬品化学教室(微生)に所属しました。当時の微生は、教授の土屋友房先生が微生物の膜輸送を、助教授の津田正明先生が神経細胞の遺伝子発現機構を研究されていました。海洋生物の研究を行うためにも、生命科学の研究を行っていることは必ず役に立つだろうと考えて微生の門を叩いたわけです。腸炎ビブリオという食中毒の原因にもなる海洋性細菌がいることや、神経の研究にはイカの軸索が使われているという知識がありましたので、どちらにしても海とそう遠くない研究を行えるのではないかと考えていました。そして、私は津田先生の下で神経細胞の研究を学び始めました。微生には大学院の先輩たちが多く在籍しており、「実験のイロハ」を懇切丁寧に教えていただきました。実験を始めたばかりの4年生がする実験は上手くいくことばかりではなく、失敗の連続でしたが非常に充実していました。私が学生の頃は薬学部の課程は4年間で、3分の1ぐらいは大学院の修士課程に進学していました。私自身も「実験をして、ある程度の結果を出したい」という思いもあり、修士課程に進学することにしました。』

大学ではどのような研究をされていたのですか?

『2つ上の先輩はマウスの小脳の顆粒細胞を用いて研究しており、私は海馬の錐体細胞という神経細胞を用いて研究を行いました。顆粒細胞は小型の細胞で小脳の外からの情報を受け取る神経細胞で、一方、大型の錐体細胞は情報を統合して海馬から情報を出力する神経細胞です。それらの神経細胞を培養し、薬剤で刺激して、脳由来神経栄養因子の遺伝子発現を調べました1)。』

神経細胞の遺伝子発現を研究されていた佐野先生が

なぜ解剖の先生になられたのですか?

『博士課程の時に、医学部の解剖学第三教室(第3解剖)に助手として来てもらえないかというお話をいただきました。第3解剖に助教授として赴任された筒井公子先生が、一緒に研究をする人材を探していらっしゃいました。神経細胞を扱えて分子生物学実験ができる人、条件に合致する博士課程の院生が学内の薬学部にいるよ。。ということで、私に白羽の矢🏹が立ったわけです。これが解剖の道に足を踏み入れるきっかけになりました。薬学部でも機能形態学として解剖と生理について学んだことはありますが、それほど深く学んだわけではないので本当に一から「解剖のイロハ」を徳永叡教授に叩き込まれました。第3解剖は神経解剖の担当でしたので、主に首から上の部分の肉眼解剖から顕微鏡を使った顕微解剖までを行いました。研究に関しては、筒井先生とご主人の筒井研先生(当時ゲノム・プロテオーム部門教授)と一緒に DNAトポイソメラーゼIIの神経細胞での働きについての研究を行いました2)。』

クジラの進化がおもしろい!3つの理由 まず1つ目と2つ目

今回ご紹介いただいた本は2冊ともクジラの進化のお話ですが、どのような点に興味を持たれているのですか?

『クジラの進化に興味を持っている理由は3つあります。

①1つ目は、海に生息している生物全般に興味を持っているからです。

先にお話ししたようにダイビングにのめり込んだ結果ですね。一度は陸上生活に完全に適応した哺乳類がどうして海に戻っていったのか非常に興味深い話題だからです。

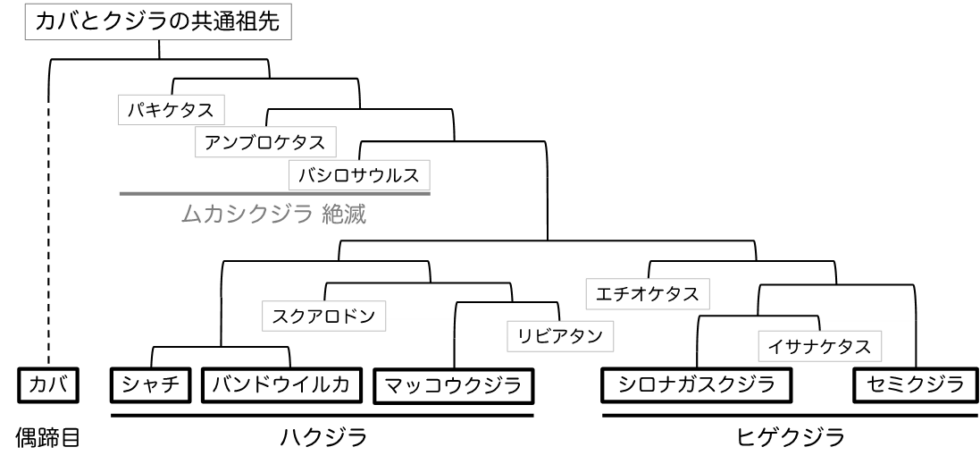

②2つ目は、「現存する生物のうちクジラに一番近いのはカバだ3)」という研究に注目しているからです。

第3解剖での研究がゲノムを対象にするものでしたので、学会でもその周辺の研究を聞くことが多かったのですが、その時にたまたま聞いた話が、「現存する生物のうちクジラに一番近いのはカバだ3)」と言うものでした。その研究をされていたのは、東京工業大学におられた岡田典弘先生と院生の二階堂雅人先生(現 東工大准教授)でした。その当時、化石などによる古生物学的な研究から、クジラの祖先は犬のような動物であると考えられていましたが、ゲノムDNA中の短い繰り返し配列を用いる方法(SINE法)で岡田先生たちは、ウシやカバなどを含む偶蹄目(蹄が2つに割れている動物)がクジラの共通の祖先であることを新たに見出されました2)。そして、最終的に現存する偶蹄目の中でカバがもっともクジラに近いということを明らかにしたのです4)。非常に興味深いお話で、それからその研究に注目していたのです。』

クジラの祖先はカバだったのですか! 初めて聞きました。

『海に生息する哺乳類としてはクジラなどの鯨(げい)類の他に、マナティやジュゴンなどの海牛(かいぎゅう)類やアシカ、アザラシ、セイウチなどの鰭脚(ききゃく)類がいるのですが、私も初めはみんな共通の祖先から進化したのではないかと考えていました。しかし、調べてみると前述のように鯨類は偶蹄目のカバに最も近く、海牛類は長鼻目のゾウの近縁であり、鰭脚類はイヌ類の近縁のイタチやクマなどのクマ下目に属しているようです。』

確かに、人気者のゴマフアザラシはイヌやイタチに似ていると言われればそんな気が。。。してきました。

『鰭脚類は海中生活に適応するために脚が鰭に変化していますが、陸上に上がることが可能で、特に繁殖は陸上で行うので、陸上生活を行っている近縁のイタチなどと類似する部分が残っているのかもしれませんね。

一方、鯨類や海牛類は海中で誕生して生涯を海中で暮らし陸上では生存することができませんから、海中生活に適応するために後脚が痕跡を残すだけになっているような大きな形態変化が必要だったのだと思います。そのために、近縁のカバやゾウなどとは見た目も生態も大きく異なっているのでしょう。』

なかなかクジラやイルカと、カバは結び付かないですよね。

クジラの進化についてお薦めいただいた本の内容をざっくりご説明いただけますでしょうか。

進化ツリー図もご準備していただきありがとうございます。

『今回ご紹介した一冊目「クジラの進化」は、5,000万年前に存在した鯨類の祖先であるパキケタスから現在のクジラに進化していく過程が描かれた絵本です。パキケタス(パキスタンのクジラの意)は岸から近い浅瀬に生息して徐々に海に適応していきました、それより少し後に現れたのがより泳ぐことに適応したアンブロケタス(歩くクジラの意)でした。ケタスはクジラという意味ですね。さらに1,000万年経過した4,000万年前ごろには、後脚が退化して痕跡程度になっているバシロサウルスが現れました。バシロサウルスは発見時には尻尾の部分が見つかっておらず、魚竜の仲間だと勘違いされたのでケタスではなく、サウルス(トカゲの意)と名付けられました。五年後に尾鰭まで含む化石が見つかることで哺乳類であることが確認されました。爬虫類に分類される魚竜や魚類の尾鰭は垂直であり、左右に振ることで推進力を得ます。一方、哺乳類の尾鰭は水平にあり、上下に振ることで推進力を発生させます、いわゆるドルフィンキックです。構造が違い運動方向違うことから、尾鰭の化石があれば爬虫類か哺乳類かの区別がつくわけです。バシロサウルスなどの絶滅したクジラ類は現在ムカシクジラに分類されています。3,500万年前ごろにバシロサウルスと分岐した現存する鯨類に繋がるクジラの祖先が現れます。そして、2,500万年前に現れたエチオケタス(起源のクジラ)が最古のヒゲクジラと言われています。エチオケタスはヒゲクジラと言っても、現在のシロナガスクジラやセミクジラのように上顎に完全な「ヒゲ板」があるわけではなく、しっかりした歯がまだ残っていおり一部の歯がヒゲ板のように形態変化していたようです。その後、歯を失った真のヒゲクジラであるイサナケタスが現れ、現在のナガスクジラなどに至っています。一方、現存するもう一つのクジラのクループであるハクジラの祖先としては、1,500万年前のスクアロドンや900万年前のリビアタンがあげられます。スクアロドンは「サメ(スクアルス)の歯(オドン)」に由来しており、サメのような鋸歯状の歯を備えていたようです。また、リビアタンは旧約聖書に出てくる海の怪物リヴァイアサンに由来するという名前のように、まさに当時の海の怪物だったようです。全長は15 mにも達しており、両顎に30 cmもの巨大な歯を備えていたようです。同時期に存在した巨大捕食魚類メガロドン(巨大な歯、絶滅したホオジロザメの近縁種)をも捕食していた可能性も考えられているようです。現在でも、ホオジロザメがシャチに襲われることもあるようですから、当時もそのようなことが起こっていた可能性は十分考えられますね。このリビアタンの近縁で現存するのがマッコウクジラだそうです。』

なるほど。。カバからクジラまでの5000万年の進化の過程が素敵な絵で描かれている本なのですね。大人が読んでも飽きないですね。

『もう一冊の「クジラが歩いていたころ」は、動物の進化についてカンブリア大爆発、水中から陸上への進出(魚類・両生類から爬虫類へ)、陸上から水中への再進出(海生爬虫類:魚竜)、空への進出(翼竜)、爬虫類の繁栄(ワニ、恐竜)、鳥類の出現、哺乳類の繁栄(クジラ、サイ、ゾウ)、霊長類の繁栄(霊長類、ヒト)という様々な適応拡散の過程が描かれています。海棲哺乳類の進化だけではなく、様々な生物の生存戦略を楽しんでください。こちらもお薦めです。』

イルカの脳幹の謎 3つ目の理由

「クジラが歩いていたころ」私もわくわく読ませていただきました。表紙には凹凸もあり、きれいなインクの色が素敵です。適応拡散・生存戦略、内容は手ごたえのあるものですね。手元において何回も読み返したい絵本です。

さて、最後にクジラの進化に興味を持たれた3つ目の理由を教えてください。

『そうですね、3つ目の理由をまだ言っていませんでしたね。

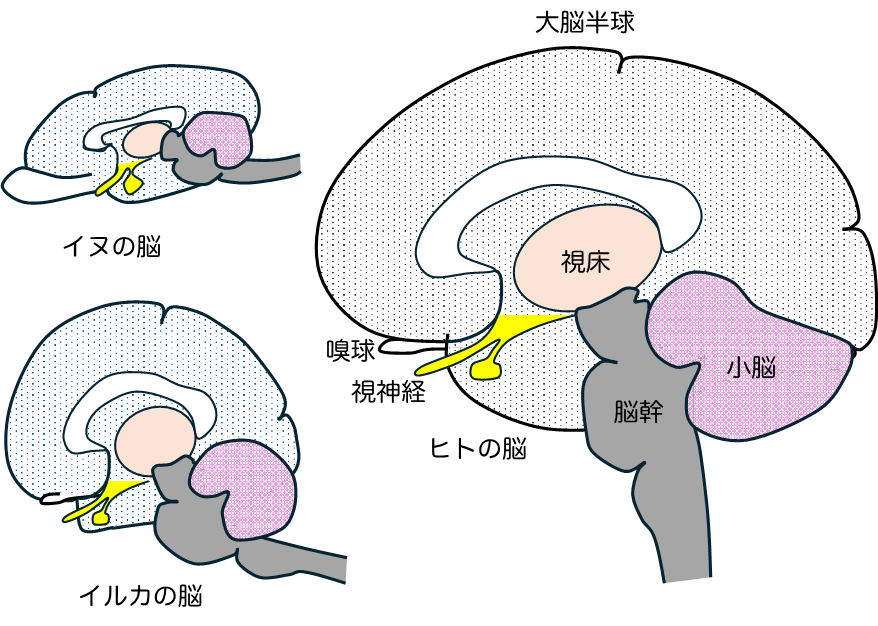

③クジラやイルカについて、医学部で解剖実習を行っていたときからずっと気になっていたことがあるからです。医学部では神経解剖に関する実習を担当していたのですが、その時に様々な哺乳類の脳も扱っていました。ネズミ、イヌ、ヤギ、イルカ、サル、そしてヒトなどがあったのですが、そのとき目にしたイルカの脳の構造が他の四肢動物とは違っていたので興味を持ったのです。脳は、大脳、小脳、脳幹の3つの部分に大別されます。脳は基本的に神経管の上端が膨らんだもので一番先端の部分に大脳(図では黒の点々部分)があります。そこから繋がっている棒状の構造が脳幹(灰色)で、脳幹の一部(橋と呼ばれる部分)の背側に小脳(ピンク色の点々部分)がついています。イヌなどの四足歩行する動物では、大脳から後に脳幹が真っ直ぐ伸びています。一方、ヒトの場合は、大脳に対して真下に脳幹が伸びています。そして、イルカの場合は脳幹の一部が下に伸びたあと後に伸びており、両者と異なっていたのです。なぜ、脳幹が曲がっているのかが気になって文献などを調べたことはあるのですが、これまでに腑に落ちる答えは得られていません。それ以来、時々思い出したようにイルカなどの進化について調べることがあります。今回学術情報センターだより サイエンス・カフェのインタビューを受けるにあたり、この2冊の本を紹介させていただきました。』

イルカの脳幹。。。本当ですね。クランクの形になっています。確かに不思議ですね。佐野先生、現在進行中の「???」なのですね。(笑)

【参考文献】

- Sano, K., Nanba, H., Tabuchi, A., Tsuchiya, T. and Tsuda, M. “BDNF gene can be activated by Ca2+ signals without involvement of de novo AP-1 synthesis.” (1996)Biochem. Biophys. Res. Commun. 229, 788-793

- Tsutsui, K., Tsutsui, K., Sano, K., Kikuchi, A. and Tokunaga, A. “Involvement of DNA topoisomerase IIβ in neuronal differentiation.” (2000) J. Biol. Chem.276, 5769-5778

- Nikaido, M., Rooney, A. P. & Okada, N. “Phylogenetic relationships among cetartiodactyls based on insertions of short and long interpersed elements: Hippopotamuses are the closest extant relatives of whales.” (1999) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96, 10261–10266

- Shimamura, M., Yasue, H., Ohshima, K., Abe, H., Kato, H., Kishiro, T., Goto, M., Munechika, I. & Okada, N. “Molecular evidence from retroposons that whales form a clade within even-toed ungulates.” (1997) Nature 388, 666–670.

佐野先生、おもしろいお話を長時間ありがとうございました。学術情報センター サイエンス・カフェ、そろそろ閉店となります。今回は、リハビリテーション学部の佐野訓明教授にお話しを伺いました。舞台裏話となりますが、もともと佐野先生からご紹介いただいた本は・・・

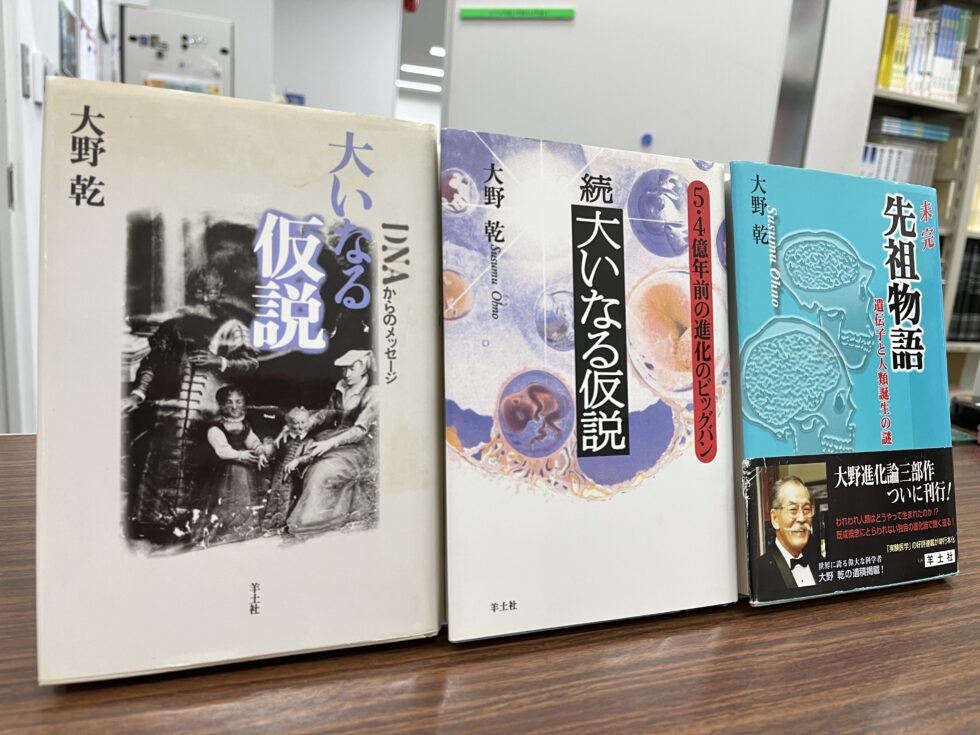

『続 大いなる仮設 5.4億年前の進化のビッグバン』大野 乾 著 羊土社、1996 ISBN:4-89706-612-3

でした。佐野先生は、『大野先生の3部作の中でも大野(2R)仮設「全ゲノム重複による進化」の話が書かれており大好きな本です。』とおっしゃっていました。専門書ではないのですが聞き手である吉中には少し難しく、残念ながらカフェでの話題にはできませんでした。興味がある方はこちらも是非読んでみられてはどうでしょうか。ではまたのご来店をお待ちしております。