NEWS

- お知らせ

【リハビリテーション学部のユニークな授業紹介】 早期臨床体験実習に向けて準備に励む1年生

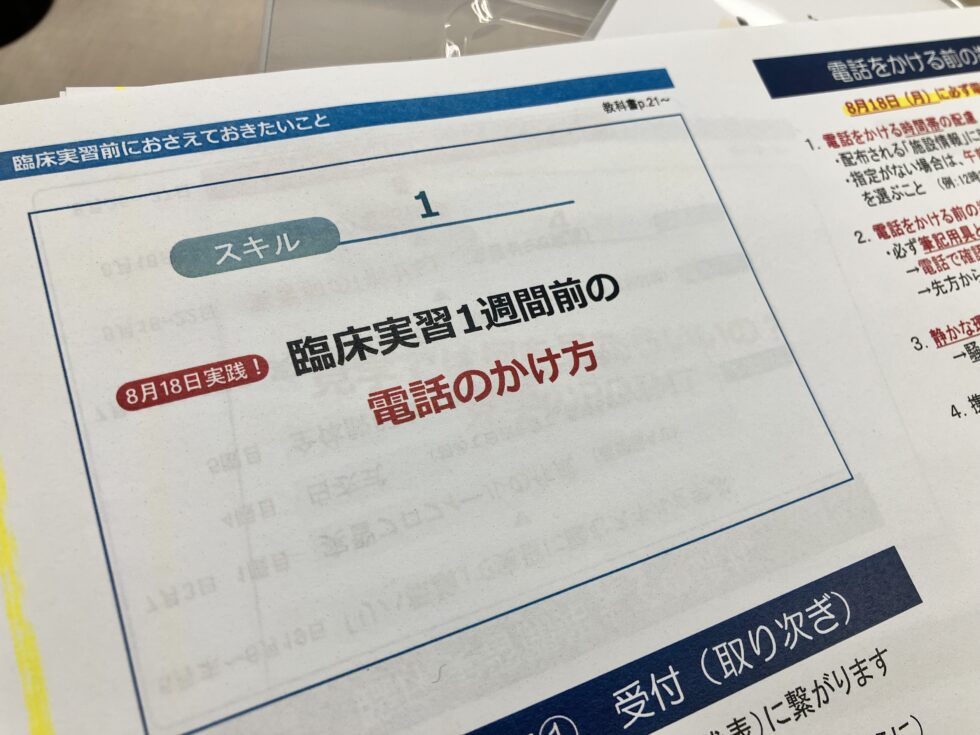

本学のリハビリテーション学部では、1年次から臨床現場を体験できる「早期臨床体験実習」 (3日間) があります。

この実習の目的は、医療・介護・福祉と様々な分野で活躍する理学療法士の臨床現場を早期から見学・体験することで、理学療法士の役割を理解し、今後の学習意欲の向上に繋げることです。

大学の授業とは異なり、友達とは別々の実習先で現地の理学療法士から学ぶのが「臨床実習」。これをはじめて経験する1年生にとっては、まるで“未知の世界”に飛び込むかのような不安や、実習中“どのように行動したら良いかわからない・・”といった迷いもあると思います。

そのような不安を払拭するために、事前に臨床実習のイメージをつけて、スムーズに実習参加できることを目指した1年次授業の様子をご紹介します。

★★ 対象者とのコミュニケーション技術を磨こう ★★

臨床現場で最初に鍵を握るのは、患者さんや利用者さんといった対象者との「信頼関係」です。理学療法の専門的な評価や治療が提供できるのは、相手との信頼関係があってこそ。

つまり、専門技術の修得に先駆けて、まずは対象者との信頼関係を築くための「コミュニケーション技術」を学ぶことが重要なのです。

1年次の臨床実習では、こうした「対象者とのコミュニケーション能力を高めること」も目的の1つに含まれます。

「コミュニケーション」というと、単純に「話をすること」とイコールだと思われがちですが、実はそうではありません。

授業では、本学独自に作成したコミュニケーション動画の「悪い例」を何度も上映し、指摘点と改善点をゼミで討論。その後に「良い例」の模範動画と見比べることで、相手と向き合った時の「表情や視線」、「距離感や姿勢」、「声のトーンや明瞭度」、「相手の話を傾聴できるか」など、非言語的に伝わるコミュニケーションがいかに相手に影響を与えているかを理解してもらいました。

つまり、話をすることに苦手意識がある人でもスキルを磨けば大丈夫なのですよ!

★★ 電話のかけ方をマスターしよう ★★

臨床実習が始まる1週間前には、マナーとして、これからお世話になる実習指導者に電話をかけてご挨拶を行い、事前に準備しておくべきことや初日の集合場所などの確認を行います。

この日の演習では、 架空の実習病院と実習指導者を設定し、「受付での電話の取り次ぎ」、「指導者が不在だった場合」、「指導者に繋がった場合」と、それぞれの場面設定をしながら、ペアを組んで電話のかけ方をシミュレーション。

受け答えの仕方や電話で確認する内容など、はじめは台本を見ながら丁寧な言い回し方を学びました。

電話をかける習慣のない世代だからこそ、これから社会に出る者として、電話のマナーを知り、実践できることはとても貴重な経験になるでしょう。

★★ お礼状の書き方をマスターしよう ★★

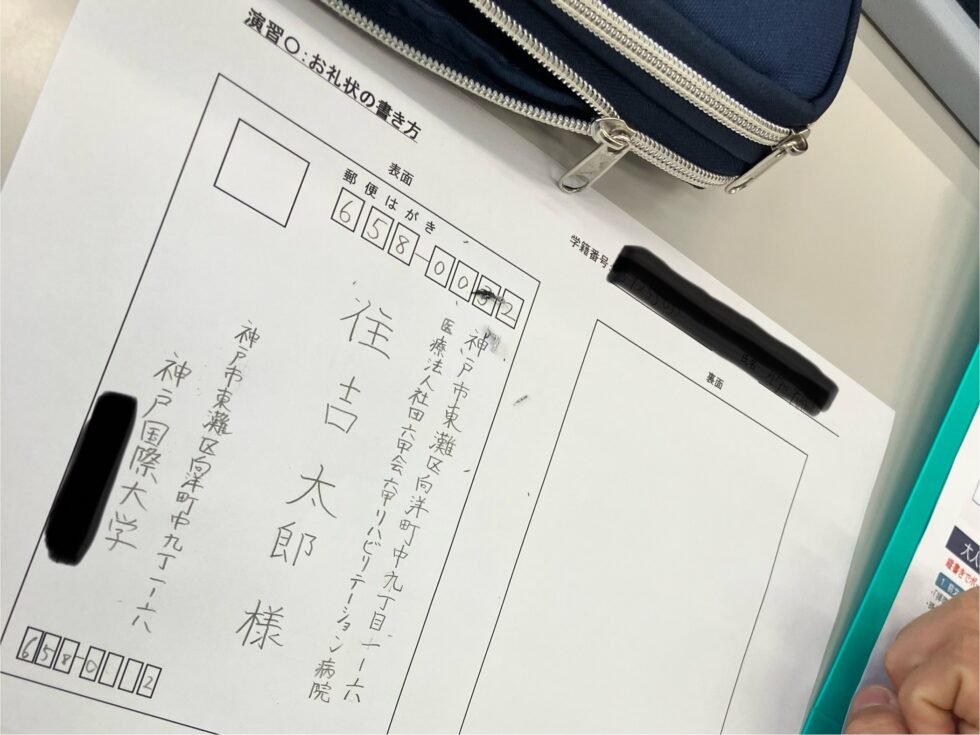

少し先の話ですが、実習が終了したら速やかに「お礼状」を書き、指導してくださった方やご協力いただいた方々に感謝の気持ちを伝えるのがマナーです。本学では、手短かつ迅速にお礼申し上げることを目的に、はがきでのお礼状指導をしています。

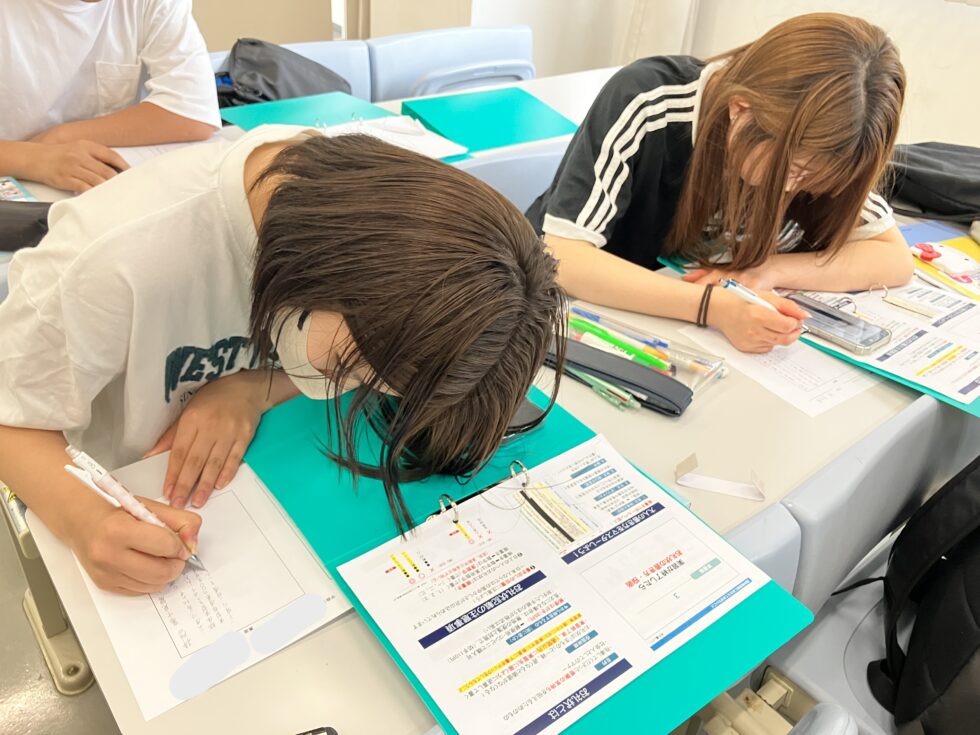

SNSの普及により、手紙を書く機会がめっきり減ったこのご時世。

日本人として、相手を思いやる奥ゆかしい意味の込められた「大人の手紙の書き方」どころか、表面(宛先や宛名など)の書き方も次第に忘れ去られようとしています。

目上の人に差し上げる「縦書きの文化」も令和の学生たちには新鮮だったようです。

そんな学生たちのために、表書きから裏書きまで、お礼状の書き方をしっかりと指導。 実際に、裏表ともに自分で書いてみる演習も行いました。

(※書き方を覚えることが目的のため、宛先や宛名は架空のものです。また、差出人の住所は個人情報の観点から大学の住所で指導しています。)

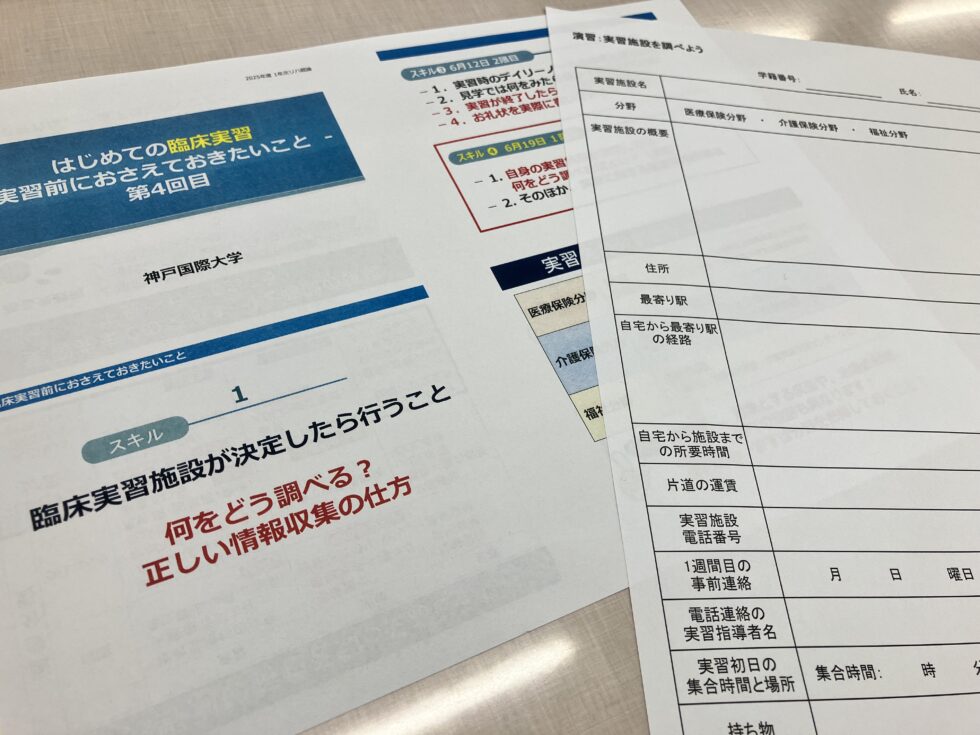

★★ 臨床実習施設が決定したら・・正しい情報収集の仕方 ★★

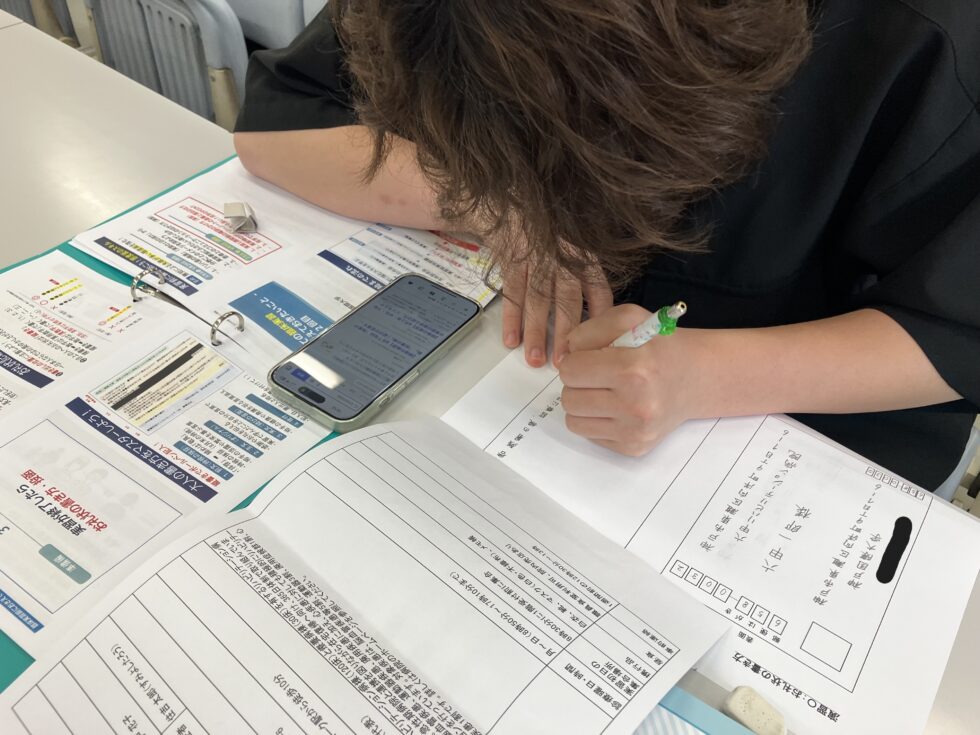

個々に実習先が開示された日の授業。

まずは、お世話になる実習施設の概要を知ることを目的に、各々が、公式ホームページを活用して、どんな分野の理学療法を行っているのか、どんな診療科があるのかなどを調べました。

また、自宅から実習施設までの交通ルートや所要時間、自宅を出る時間の確認や運賃の確認を行い、調べた事項は実習時に役立てられるよう、シートに記入するワークも実施。

実習1週間前に電話をする指導者のお名前の確認なども綿密に行いました。

このように、毎回、実際の実習を想定したシミュレーション演習授業を展開し、不明点は教員に聞きながら、楽しみながら実習前の準備を進めています!